令和6年度(2025)

龍谷大学 先端理工学部 担当授業

- 「微積分及び演習I」(前期 3単位)

- 「位相入門I」 (1Q 1単位)

- 「位相入門II」(2Q 1単位)

- 「数理情報演習」 (1Q 1単位)

- 「セミナーII」 (前期 2単位)

- 「プロジェクト演習」 (前期 2単位)

- 「特別研究I」 (前期 2単位)

- 「微分方程式II」(後期 2単位)

- 「セミナーI」 (後期 4単位)

- 「特別研究II」(後期 6単位)

龍谷大学大学院 先端理工学研究科 担当授業

- 「非線形数学特論」 (前期 2単位)

深尾研究室 卒業研究等

解析学

深尾研究室では非線形解析学の諸定理の理解に向けた基礎学習を卒論のテーマに選びます。

自然科学では、物事の新しい発見に際して「再現性」が大切なキーワードです。 誰がやっても同じ条件で実験をすれば、同じ結果が得られてほしいわけです。 数学では、正しい定理は誰が証明しても正しいわけですから、その意味では必ず「再現性」があると言えます。 一方、その証明が意味することを「分かっている」か否かは別の話です。 よくあるのが、その定理や概念を「知っている」だけという状態です。 ここでは、定理の証明が意味することを正しく理解し、自分の言葉で他者に分かるように説明できることを「数学の意味での再現性」と呼ぶことにします(これは深尾が勝手に定義した言葉です)。 深尾研究室では卒業研究として、非線形解析学の諸定理について「数学の意味での再現性」に関する研究を行います。

Newsletter

深尾研究室の様々な事柄を記事にしたNewsletterを2025年3月14日に創刊ました。特設ページはこちらです。

近年、「ガクチカ」という言葉がはやっています。深尾研に所属する学生には、「ガクチカ」を尋ねられたとき、自信をもって「数学の勉強です」と言ってほしいと願っています。

なお、深尾研究室は大学院に進学してより高度な数学を学びたい学生を歓迎します。

深尾研究室 卒業生・修了生進路先

龍谷大学 令和6年度 2期生 卒論発表会

令和7年2月4日と5日の2日間ににわたり、学内にて卒論発表会が開催されました。深尾研究室から8名の学生がそれぞれの卒業研究の内容について口頭発表しました。今年度の学生は「W. Rudin, "Principles of Mathematical Analysis 3ed." New York: McGraw-Hill (1976)」とその和訳である

「近藤 基吉, 柳原 二郎 (翻訳), 復刊 現代解析学, 共立出版 (2010)」の輪読を行いました。

令和7年2月4日と5日の2日間ににわたり、学内にて卒論発表会が開催されました。深尾研究室から8名の学生がそれぞれの卒業研究の内容について口頭発表しました。今年度の学生は「W. Rudin, "Principles of Mathematical Analysis 3ed." New York: McGraw-Hill (1976)」とその和訳である

「近藤 基吉, 柳原 二郎 (翻訳), 復刊 現代解析学, 共立出版 (2010)」の輪読を行いました。

また、3月7日と3月8日に学外(京都教育大学)で開催される研究集会での口頭発表を終えれば、いよいよ卒業式です。

龍谷大学 令和6年度 2期生の進路

* 中学校教員 3名

* 大学院進学 3名

* 企業 2名

龍谷大学 令和5年度 1期生の進路

* 中学校教員 1名

* 特別支援学校教員 1名

* 企業 1名

京都教育大学 令和4年度 14期生までの進路

平成21年から令和4年まで在籍した京都教育大学の卒業生の進路です。

* 小学校教員 11名

* 中学校教員 23名(うち修士修了者3名)

* 高等学校教員 28名(うち修士修了者8名)

* 公務員等 6名

* 京都教育大学大学院連合教職実践研究科進学 1名

* 九州大学大学院修士課程進学 1

* 千葉大学大学院修士課程進学 1

* その他 4名

深尾研究室の卒業生・修了生は小学校・中学校・高等学校教員や公務員として活躍中です。

* 博士号取得者 3名

・金沢大学大学院修了(M京都教育大 D金沢大) 現在 京都教育大学 講師

・大阪大学大学院修了(M大阪大 D大阪大) 現在 甲南大学 知能情報学部 講師

・千葉大学大学院修了(M京都教育大 D千葉大) 現在 都城工業高等専門学校 助教

高大連携の取り組み

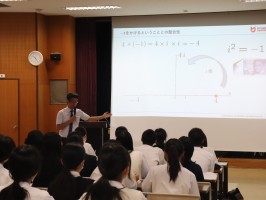

京都府立洛西高等学校にてサイエンスチャレンジ講座を行いました。

令和7年10月29日に京都府立洛西高等学校にて、

サイエンスチャレンジ講座として「数学と自然科学について」という題目で京都府立洛西高等学校2年生(2クラス)を対象に講座を行いました。

龍谷大学では付属校、教育連携校、関係校、高大連携協定校などの様々な形で多くの高等学校と高大連携推進を行っています。京都府立洛西高等学校も高大連携協定校の1つです。

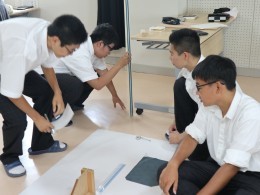

深尾研究室から洛西高校への出前授業はいよいよ8年目になりました。PBL型の講義は2年ぶりですが、午前中のクラスでは過去一番のミッションクリア率を達成しました。以下は講座を受講した生徒の感想です:

サイエンスチャレンジを体験して、人と協力して考える力や、数学の知識を使って日常の問題を解決する力を身につけることができた。最初は分からなくて手が動かなかったけど、ヒントをもらって、みんなの知識を使って、見事に成功することができた。とても貴重な時間になった。

日常の中で数学を使うことがなくて何のために勉強しているのかわからなかったけど、数学を用いることでより正確に導くことができることがわかってよかった。

最初は何したらいいか分からなかったけど式とか作ったりすることによって一発で入れることが出来た。みんなで協力して作り上げたから達成感があった。

実験をし、試行回数を繰り返し、平均を出してグループのみんなで考えて一つの式を見つけ出してペットボトルの中に鉄球を入れるという行為をするのはとても面白いと思った。関数電卓を使うことにより計算がとても楽になったので、関数電卓が欲しいと感じた。今回を通し数学の面白さを少し知れた気がする。

今回は実験をしてみて思ったことがいくつかあります。実験を通して、データが多いほど予測が正確になるので世の中の理系に関する人たちは地道な実験をたくさん繰り返しているのだろうと思いました。

鉄球をペットボトルに入れると聞いた時に物理なのかなと思ったら数学を使ってと言われて、どちらも苦手だからできるのか不安だったけど、得意な人が二次関数を使って式を求めてくれてほんとに入るのかなと不思議だったけど、ラスト1回で入れられたので楽しかったです。

はじめは何をすればいいかわからなかったけどヒントや友達のおかげで何を求めたらいいかがわかった。協力することの大切さがわかった。

サイエンスチャレンジするにあたって計算や予想を立ててみんなで話し合いながらするのはとても楽しかった。このことは今だけでなく今後の社会に出た後でも言えることで、試行回数を重ね過程を立てる、また良い案を見つけたとしてもそれを伝える能力が必要になってくることがわかった。でも最も大事なこととして基礎がしっかりしていないと応用はできなないということを教えてもらっった。

放物線を頭の中でイメージしてその先の軌道を考えるという、思考力と数学力がないとできない問題で、班内とゼミの方で考えて実験するのは、初めての経験で楽しかった。龍谷大学の大学生の方が与えてくれるヒントがなければクリア出来なさそうな場面もあり、またもっと思考を柔らかくしないといけなかった場面もあり、とても良い経験になったと思う。

自分達の班は何かを間違えてしまい、最終的にペットボトルより奥に飛んでうまくいかなかった。もう少し時間があったらなんで失敗したか考えたかった。どんなふうにすればできるのか意見を何度も考えたりグループで協力することができとても楽しかった。

1人じゃ気づけなかったことを誰かが言ってくれる事で正解に近付けたり、役割を分断して効率化したり、チームで協力することで何かを成し遂げられたのが凄く達成感があった。

同じグループの人と協力して楽しく取り組むことができました。限られた条件だけでも、試行錯誤することで見えていなかった部分を求めることができると実感しました。また、試行錯誤して出した答えが合っていたとき凄く嬉しかったし、達成感を感じることができました。授業の最後にお話ししてもらったことの、今学んでいる数学や科学の基礎が何よりも大事だということを忘れずに、これからの学校生活を送っていきたいなと思います。

班のメンバー全員で協力して知識を合わせて今回の課題に無事成功することができて良かった。また、毎日の授業を大切にして、自分のものにできるようにより一層頑張りたいと思った。特に理数の基礎が大切だということが分かった。

協力して何かを成すと言うのは役割分担をして自分のできる事をすると言う事なんだなと思いました。自分一人ではできない事も一人二人と考える人が増える事で問題解決が格段に早くなると言う事がわかりました。協力の大切さがわかった。

色々な計算などで何を求めたらいいのかわからなかったりしたけどチームで話したりして最後まで取り組めてとても楽しかったかです。今までは数学と自然科学は関係のないことだと思っていたけど今回の講義で数学はたくさんの出来事と関わりがあって今後はこのような力が必要なのだと感じることができました。

本日はこのような体験をさせていただいてありがとうございました。数学が苦手であまりチームに貢献できなかったけど、班のメンバーの意見をしっかり聞いて理解しました。目に見える範囲から目に見えないところを想定して物事を考えるのは難しいなと思いました。

今回の授業を受けてたくさん実験をして数学的に値を求めて実践することがとても大切だと分かりました。今の世の中はたくさんの問題があってそれを今回のようにきちんと観察して思考しないといけないけれど基礎がしっかりしていないと出来ないのでこれからの勉強も頑張っていこうと思いました。

物理の公式や知識を用いなくても、鉄球の軌道を二次関数のグラフに当てはめることで、求めることができるのが面白かった。今回の授業のような応用的な問題を解くためには基礎をしっかり身につけていないといけないことが分かった。

今回のサイエンスチャレンジを通して、身の回りの問題を解決するのに数学や科学の基礎的な知識を持っていないといけないし、相手に自分のアイディアを伝える能力や相手のアイディアを理解する能力が必要になってくることも学習することができた。

まずはいろいろ実験をすることが大切ということがわかった。現実で色々な大きいものの設計をするためにはその前に小さいもので考えたり実験したりしてからやらないと人にとっての被害とかお金とかがかかることがわかったし、その仕事の人がすごいなと思った。

教えてくれる龍谷大学の大学生がめちゃわかりやすく説明してくれて助かった。ずっと係数がマイナスにならなくて困っていたけれど最終的にはマイナスになって、しっかりボトルの中に入ったので結果オーライやと思った。みんなで協力するからこその授業やと思った。

途中式がどうしても成り立たなかったりデータを正しく取れてなかったりで苦戦したけれど、班の人と協力し龍谷大学の大学生にも色々とサポートしてもらって解くことができた。本番の検証に入るギリギリまで計算していて、結果的に無事にペットボトルの中に鉄球を入れることができたので頑張った甲斐があったなと思った。とても楽しかったのでまた機会があれば同じような授業形式のものを受けてみたいと思った。

二次関数を使って鉄球の軌道を予想しましたが、残念ながらペットボトルには入りませんでした。でも、計算と実際の動きが必ずしも一致しないことを体験できて、とても良い学びになりました。角度や初速度などのわずかな違いで結果が大きく変わることを実感し、理論を立てて試すことの大切さを学びました。失敗の中にも多くの発見があり、次はもっと正確に挑戦したいと思いました。

今回行われたサイエンスチャレンジが今まで受けてきた講義と大きく違い、実際に頭を使い思考し、実践するというある種の研究のような感じがして新鮮だった。また、数学をこの先どのように使っていくのか、日常に活かしていくのかを知れ、授業への気持ちが前向きになった。

物理で似た問題を見たことがあって、物理の知識を使うのかなと思っていたが、数学で解くことができると知って驚いた。記録をとって、二次関数ができた時、達成感があった。でも、他の値を調べた時、その関数では成り立たなかったので、がっかりした。実験で値を求めるときは、小数のとても小さいところまで求めて、データも沢山集めて、誤差を限りなく小さくすることが大切だと思った。

数学などの知識はほとんど使わないと思っていたけど実際に使って実験してみて普段の授業をしっかり受けることは大切だなと思った。少ない情報から自分たちで考えて実験を成功できて面白かった。またやってみたいと思った。

今回、ペットボトルに鉄球を入れるという実験をして、物理の公式ではなく、二次関数の基本を利用するという事実に驚きました。求めた二次関数の係数が分数になり、割り切れない数になったときは本当に合っているのか不安になったけれど、実際に机の上から落とす実験をして、入ったときは本当に嬉しかったです。数学が使える場面を見つけたので、数学の勉強をもっと頑張ろうと思いました。

ボールの落下地点を求めろと言われた時は、物理で重力とかの公式を使うのかなと思ったけど、数1の範囲だけで求められるとは思わなかったです.しかもテストで見たことのないような複雑な分数が計算したら出てきたけど、実際に入れることができて驚きました。ついてくれた龍谷大学の人からは先端理工学部ってのを聞いてなんとなく自分の未来のイメージも湧きました。

自分たちで少ない情報から、見えないところを求めるために、みんなで意見を出し合って、二次方程式を求めることまでは出来ましたが、原点をとる場所が考えるのが難しいところだったため、急いでやり直したこともあって、結果、鉄球をボトルに入れることは出来ませんでした。ですが、二次方程式をみんなで協力して求めたり、実験を繰り返しやったりするという貴重な体験が出来たのでよかったです。実験にはそれほど興味がなかったのですが、この機会を通して興味が少し湧いてきたので、そういう道に進むのもありかなと思いました。

初めはどうしたらいいのかよくわからなくて班のみんなでどう進めていくか悩んでいましたが、球が放物線を描くから二次方程式に文字を置いて考えて始まり、机の高さが必要であることや、原点をどこに置けばいいかなど、少しずつ班のみんなで考えて距離を出すことができました。結果としてはすごく惜しいところまでいけたのですが、球がペットボトルに入らなかったので悔しかったです。ですが、数学を使って出した数で実際に何十回も繰り返すことなく惜しいところまでいけたということに驚きと予測することの大切さを改めて知りました。班のみんなと一緒に考えて仲が深まった気もしますし、今回のチャレンジはとてもためになったと感じました。

基準を途中で変えたのに計測結果に反映させるのを忘れてしまったので、考え方や基準をしっかりと言語化して共有しておけばよかったと思った。関数電卓がとても面白かったので、他の機能も使ってみたいと思った。社会ではもっと複雑なことについて正確に検証したり予測しているということのすごさを改めて実感できた。

最初、問題を聞いた時に一発で小さい穴にピンポイントで入れるとか絶対無理って思っていたけど、実験を重ねていくと球が負の二次関数の放物線であることに気がついたり、できるだけ正確に測る方法を探したり普段考えないところまで考えることができた。

深尾研究室では、高大連携を推進しており「平方根、数列、数学的帰納法、極限」に関連した『考え方を広げること深めること』(50分 or 50分×2=100分)の出前授業が行えます。

その他、高等学校1年生(2,3年生も可)を対象としたプログラム『数学と自然科学について』(50分×2=100分)を出前授業として京都府ならびに近畿エリアの高等学校で行っております。 このプログラムは「二次関数、二次方程式」を既習とする高校生を対象とした自然科学と数学との繋がりを学ぶPBL型の講座です。 (実績: 京都府立亀岡高等学校、 京都府立北嵯峨高等学校、 京都府立東稜高等学校、 京都府立南陽高等学校、 京都府立洛西高校学校、 京都府立洛北高等学校、 京都市立開建高等学校、 大谷高等学校、 京都教育大学附属高等学校、 滋賀県立八日市高等学校、 大阪府立香里丘高等学校)。

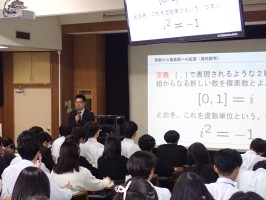

京都府立南陽高等学校との高大連携の取り組み

令和7年10月23日(木)に京都府立南陽高等学校 にて「考え方を広げること深めること」という題目で南陽高等学校サイエンスリサーチ科の1年生3クラスに 講演を行いました。深尾研究室では京都府立南陽高等学校と連携として平成25年度(2013年度)からサイエンス講座での講座を実践し続け、今年で13回目になります。 以下は講座を受講した生徒の感想です:

難しい問題やテーマでも少し、見方を変えたり、色々なものを具体的に定義したりすることで、簡単に捉えることができる可能性があると分かった。

極限操作はいろいろ罠が多いということはよく気にしていましたが、これまでは具体的に考えることがなかったと思いました。それによって失われる情報があるかもしれないという点に驚きました。今後も数学頑張ろうと思いました。

[0,1]と[0,1]には負の要素がないのにかけると負になるが不思議でした。

限り無く続く数を計算する際に、何の疑問も持っていなかったことに気がついて、教えられたことを疑問に持とうとしていなかったんだと気づかされました。

たし算やひき算のような簡単な計算にも見方を変えることができる可能性がまだまだあるんだとわくわくしました。

習ったことを拡張していくことは苦手なので、色々な見方ができる人がすごいと思った。

今までに学んできたことだけでも、考え方次第で発展的な使い方ができるというのがとても印象に残った。

深尾研究室では、高大連携を推進しており「平方根、数列、数学的帰納法、極限」に関連した『考え方を広げること深めること』(50分 or 50分×2=100分)の出前授業が行えます。

その他、高等学校1年生(2,3年生も可)を対象としたプログラム『数学と自然科学について』(50分×2=100分)を出前授業として京都府ならびに近畿エリアの高等学校で行っております。 このプログラムは「二次関数、二次方程式」を既習とする高校生を対象とした自然科学と数学との繋がりを学ぶPBL型の講座です。 (実績: 京都府立亀岡高等学校、 京都府立北嵯峨高等学校、 京都府立東稜高等学校、 京都府立南陽高等学校、 京都府立洛西高校学校、 京都府立洛北高等学校、 京都市立開建高等学校、 大谷高等学校、 京都教育大学附属高等学校、 滋賀県立八日市高等学校、 大阪府立香里丘高等学校)。

京都府立亀岡高等学校で高大連携講義を行いました。

令和7年10月18日に京都府立亀岡高等学校の土曜探究講座で講義を行いました。

10月18日(土)に京都府立亀岡高等学校の探究文理科1,2年生の皆さん70名を対象に『考え方を広げること深めること』という題目で講演を行いました。

とてもすがすがしい挨拶から講義が始まりました。受講した生徒さんは皆、真剣な眼差して講義に参加してくれました。以下は生徒さんの感想の一部です:

2乗したら-1になる数というのは知っていたけれど、どういう仕組みでそうなるのかが知らなかったから知れてよかったです。ずっと続くのに答えが定まるのが面白かったです。数学って奥が深いなと思う講演でした。

最初,この講義の名前を聞いた時私は難しそうだし私には理解出来ないかなと思っていたけど,中学の学習から黄金比を求める事ができました。

複素数や極限についてわかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。虚数の位置や複素数平面の考え方などがとても興味深かったです。

実数を2乗した際の、複素数平面上における数の動きについて知りたいと思いました。

どのような分野であったとしても、教えてもらったことで終わるのではなく、そこからより深く疑問を持つことが大切だと知りました。また、中学などの数学と解析学では、考え方や必要な知識が異なっていて、興味深いなと感じました。

京都府立北嵯峨高等学校で高大連携講義を行いました。

令和7年7月16日に龍谷大学の高大連携協定校である京都府立北嵯峨高等学校で講義を行いました。

7月16日(金)に京都府立北嵯峨高等学校の川端教諭と連携して2年生自然科学コースの42名の生徒を対象にPBLプログラム『数学と自然科学について』を 行いました。

与えられたミッションに対して、仲間と協力して課題解決に向かう姿が大変素晴らしく、特にチーム内のコミュニケーションが抜群でした。最終的に多くのグループがミッションをクリアできました。また、惜しくもクリアに至らなかったグループにおいてもミッションの過程は丁寧でかつ素晴らしいものでした。非常に充実した2時間になりました。日頃から北嵯峨高等学校で学びの姿勢が育まれており、それが発揮されたのだと感じました。 受講した全ての生徒さんから素晴らしい感想を聞くことができました。以下はその一部です:

龍谷大学の合同授業を受講して、数学の楽しさが改めてわかったような気がしました。

数学はもともと楽しかったけど、数学を使うことによってみんなの役に立てるのが何より嬉しかったです。合同授業を受講してよかったです。

数学だけでなく、化学や物理、生物などの理系科目も、形は違えど人々の役に立っていると思うと、

勉強してもっと生活に役立てたくなりました。

二次関数は今まで参考書だけの存在だったけど、

今回みたいに数学や物理、生物などが自然科学で役立っている実感が湧きました。

今まで学習してきた知識が目に見える形で役立ち、とても面白い体験ができた。

また、自分だけで考えるのではなくグループで協力して考えることから、自分の足りない知識や、

様々な考え方が補え、研究に似た経験できた。

自分1人で問題解決することは絶対に無理だったので仲間の大切さを感じることができた。

中学生の頃から数学をいつ使うのか、本当に必要なのかを考えていたけど、今回のように一回も試さずに、

数学を使って球の軌道を予測することができた経験から他の場面でも数学を使ってみたいと思えた。

そして、身の回りで使われている数学をもっと知りたいと思った。

班のメンバーで一つの目標に向かって仮説を何度も立てながら、

話し合って解決するのはとても良い経験になったと思います。

僕は今回計算する担当をしていたけど、自分が計算した通りに物事が進むのは、

見ていて面白かったし、成功したときは達成感がすごかったです。

今回は「鉄球が落ちるところの導き方」だったけど、その式を導き出すために数学の基礎知識は必要だったし、

基礎学力っていうものはすごく大切なんだと身をもって思い知りました。

この感動が、大学に進学することで、再び味わえると思ったら、この講義を受けて勉強のやる気が上がりました。

この講義は自分の勉強以外の部分を伸ばすことにも、とても役立ったと思います。

僕はこの授業を受けていろんなアイデアを出しながら仲間と協力して成功できたことが嬉しかったです。

僕の役割は球が一番高くなる二次関数の最大値を調べたり、それぞれの値の要点をまとめたりすることでしたが、

班のみんなで木の板などを工夫してそれぞれの値を求めることができました。

関数電卓は使い方が難しかったけど、使い方がわかればすごく便利でさまざまな関数の値が出せることがわかりました。

この授業を通して生きてる数学というものを強く感じられたなと思いました。

数学は実際どのようなものに使われているか知らなかったけど、

見えるものだけを計算するのではなく見えないものを計算から予測していくようなことにも使われていることを知ってとても興味深いなと思った。

最初、課題を聞いた時は本当にできるのかなと疑っていたけれど、

いざ始めるとみんなができることやアイデアを集めることで、課題をクリアできてとても嬉しかった。

自分の考えにはないとてもいい案を出してくれたり、

間違っているところなどを指摘してくれたり、

逆に自分も式や考え方を共有してグループワークにしっかりと取り組めたと思う。

自分たちに足りないものを補い合って一緒に進める事ができるのがグループワークの良さだと思ったし、

それをいままでで一番感じる事ができた。

自分だけで抱え込んでしまうよりも、時には周りの人たちの力も借りるのが自分が成長するための1番の近道なのではないかと思った。

逆にわからないところだったり相談を持ちかけられた時には一緒に考えるととても良いアイデアが思いつくと思った。

実際に体を動かし、実験を繰り返して、式を作り出すという経験を初めてさせていただけてとても楽しかったです。

数学の授業だけでは学んだことと普段の生活との繋がりが感じられにくいけど、

この授業を通して、身の回りには数学的なものがたくさんあると気づき、

それを将来の仕事に繋げていくことができると気付けました。

自分1人ではできないことも、班の人と協力して試行錯誤できたことがとても良い経験になったし、

班の人と議論をするためには、論理的に話す力、想像力、基本的な数学の知識がないといけないのだとわかりました。

実験をして、式を立てて、上手くいった時、とても嬉しかったし、数学を極める先にはこんな感動が待っているのだと気づけて、

これから、私は数学をなんの役に立つんやとか思うことは無くなると思うし、もっと頑張ろうと思いました。

今までは文字や数字だけで数学をやっていたけど、

今回の授業で、実際に数学はどのようなところに存在しているのか、

どのような使い方をするのかを見て、考えることができて面白かったです。

見えないものを見えるようにするのが数学の面白いところで、

実際に今回の授業では、見えるところでの統計をとって、式を作り、見えないところでの結果を予想するということをしました。

これはさまざまな場面で使われている数学の一部なのだと肌で感じることが出来て、とても面白かったです。

これからも機会があれば、このようなことをしてみたいです。

めちゃくちゃ楽しかったです。

今まで習ってきた二次関数などを利用して計算をして求め、

限られた情報から答えを導き出すというのがとても数学らしいし、さらには

限られた情報というのを自分達で実験して得るということは今までしたことなかったので新しくとても楽しかったです。

それ以外にも班のメンバーで協力して何回も話し合い、

限られた時間の中で答えを得られた時は本当に達成感がすごかったです。

しかし、誤差等があったのか一発ではうまく入らなかったので試行を何回も繰り返すことの大切さや、

どの結果を信じるのかなどデータ的なことも学べ、

大学での研究とは、どんな風なのかちょっとイメージがつきました。

そして、数学を学ぶ意味や実際に使えることを改めて確かめることができました。

また機会があれば是非こういった実験もしてみたいです。

数学と自然科学との関連について学べた。

実際に生きた数学を体験してみて問題を解決するためにこれまでの学習の成果をいかにどう使うのか試行錯誤しながら取り組むことに大変興味をもった。

実験のときは放物線と聞いて三角関数のコサインのグラフや二次関数を思い浮かべた。

チームと協力するときには計算係、思考係、実験器具組み立て係というように役割分担をして効率的に進められるようにした。

特にある一人がその時リーダーを務めてくれたおかげで班の意識が同じものに集まり、

一つのことにより多くの思考を当てられることもできた。

最終課題では成功はしなかったが、まるで数学者になったみたいにとりくめたため、とても楽しかった。またこういう機会があればいいなと思う。

昔に授業でやった範囲を今回のような実験で使って、数学がいろいろな身の回りのところに使われていることがわかった。

今回の範囲は基礎的な公式などを覚えていて、理解していれば、値を代入したりして、それを使うだけだった訳なので、

どの教科も基本のことはしっかり覚えておくようにしたいと思った。

数学はあまり使わないと言う人もいるけれど、実験できなかったり、見えない部分を、実験できる範囲や見える範囲から、見えるようにしたり、

予測したりして、世界を広げられることが分かったし、すごいと思った。

課題の途中は実験の失敗や、わからないことも多かったけれど最後には課題が成功して嬉しかった。

初めて研究の様なことを体験できて楽しかったです。

グループでどうしたらいいんだろうと悩んで案を出していってひらめいた時に楽しいと思えました。

ひらめいたあとも考えて実験して計算してっていうのがグループじゃないとできないなと感じました。

自分はあまり貢献できなかったけど仲間が案を出してくれたおかげで考えが広がったし、

こういうグループワークの場面があった時に役に立てるような考え方、知識を身につけたいと思いました。

普段習っている数学がいろんな場面で活用されるんだなと改めて思いました。

将来の仕事、やりたいことに活用できるように数学以外でもまずは基礎知識を身につけようと思います。

また機会があればぜひ参加したいです。

昔に授業でやった範囲の数学が、こういう形で出てきて数学がいろんな形で応用されているのが面白かった。

数学はやっても将来使うことがないと言われることもあるが、

見えない部分を見えるようにするために数学は必要だと思った。

特に今回の範囲はひらめきと基礎さえあれば十分導き出すことができるものだったので、

しっかりとした基礎学力を身につけそこからさらに世界を広げられるような学習ができたらいいと思う。

失敗や上手くいかないことを繰り返しながら最終的に成功することができていい体験になった。

今回の体験をとおして、数学が世界のさまざまなものに関連していて数学によって新しい発見や気付きが得られることもあるということや、

数学の奥深さに気付けた。

数学をテーマにした課題を解決するために、グループでたくさん話し合って、課題を解決ししていって、とても楽しかったです。

鉄球が入った時、しっかり時間をかけて三人で考えた時間が報われたような気がして、とても達成感がありました。

僕は、日々の授業の中で、最近この数学の範囲いつになったら使うんやろ?意味ないんとちゃうか?って思うことが多くなってきていていたけど、

龍谷大学との高大連携授業をうけて、今、僕たちが高校に通い、机に座り、勉強していることの大切さがわかった気がします。

深尾研究室では、高大連携を推進しており『新しい数(虚数の導入)』(50分:中学生も可)、 「平方根、数列や極限の導入」に関連して高校生を対象とした『考え方を広げること深めること』(50分)や、 高等学校1年生(2,3年生も可)を対象としたプログラム『数学と自然科学について』(50分×2=100分)を出前授業として京都府ならびに近畿エリアの高等学校で行っております (実績:京都府立南陽高等学校、京都府立洛北高等学校、京都府立東稜高等学校、京都府立洛西高校学校、京都府立北嵯峨高等学校、京都市立開建高等学校、大谷高等学校、京都教育大学附属高等学校、滋賀県立八日市高等学校、大阪府立香里丘高等学校)。

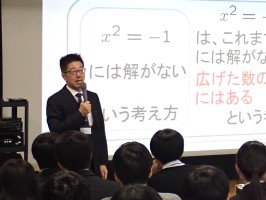

大阪府立香里丘高等学校で講義を担当しました。

令和7年7月11日に龍谷大学の高大連携協定校である 大阪府立香里丘高等学校で講義を行いました。

7月11日(金)に大阪府立香里丘高等学校で、大学や専門学校から45の講座が開講され、理工学の分野において「考え方を広げること深めること」として講義を行いました。高校2年生29名の生徒さんが聴講してくれました。いよいよ進路について明確になっていく時期に理工系へのすすめを話す機会を頂きました。みな真剣に講義を聴講する姿が大変素晴らしく、最後まで集中して課題に取り組むことができました。

深尾研究室では、高大連携を推進しており『新しい数(虚数の導入)』(50分:中学生も可)、 「平方根、数列や極限の導入」に関連して高校生を対象とした『考え方を広げること深めること』(50分)や、 高等学校1年生(2,3年生も可)を対象としたプログラム『数学と自然科学について』(50分×2=100分)を出前授業として京都府ならびに近畿エリアの高等学校で行っております (実績:京都府立南陽高等学校、京都府立洛北高等学校、京都府立東稜高等学校、京都府立洛西高校学校、京都市立開建高等学校、大谷高等学校、京都教育大学附属高等学校、滋賀県立八日市高等学校、大阪府立香里丘高等学校)。

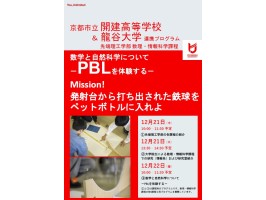

大谷高等学校との研究体験型高大連携プログラムを担当しました。

令和7年3月13-14日に大谷高等学校の生徒さん11名が瀬田キャンパスに来てくれました。

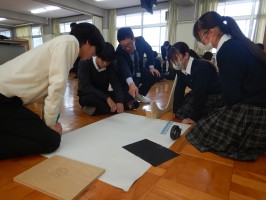

龍谷大学瀬田キャンパス先端理工学部で行われた大谷高校との高大連携プログラムのうち、数理・情報科学課程のプログラム「数学と自然科学について-具体と抽象-」を深尾が担当し、11名の生徒さんが参加してくれました。

3月12日には数理・情報科学課程で行われているPBL(Project Based Learning、問題解決型学習)を体験してもらいました。 また3月13日には数の拡張や極限の概念に関する講義を受講してもらいました。初日のPBLでは前向きに取り組む姿が素晴らしく、2チームに分かれてミッションに取り組み、1チームはミッションクリア、もうひとチームもクリアに近いところまで達成しました。 2日目には最初に数の拡張に関する講義を受講し、すでに高等学校で学習している内容との関連も理解できました。後半には極限の概念に踏み込む講義を受講しました。2日間を通じて積極的に取り組む姿か素晴らしかったです。

滋賀県立八日市高等学校で講義を担当しました。

令和6年10月1日に滋賀県立八日市高等学校で講義を行いました。

10月1日(水)に滋賀県立八日市高等学校で、大学の先生による19の講座が開講され、理工学の分野として「考え方を広げること深めること」として講義を行いました。前半と後半でそれぞれ11名の生徒さんが聴講してくれました。高校2年生の理系に興味のある生徒さんで、モチベーション高く講義に臨んでくれたため非常にスムーズに講義を行うことができました。

深尾研究室では、高大連携を推進しており『新しい数(虚数の導入)』(50分:中学生も可)、 「平方根、数列や極限の導入」に関連して高校生を対象とした『考え方を広げること深めること』(50分)や、 高等学校1年生(2,3年生も可)を対象としたプログラム『数学と自然科学について』(50分×2=100分)を出前授業として京都府ならびに近畿エリアの高等学校で行っております (実績:京都府立南陽高等学校、京都府立洛北高等学校、京都府立東稜高等学校、京都府立洛西高校学校、大谷高等学校、滋賀県立八日市高等学校、京都教育大学附属高等学校、大谷高等学校)。

大谷高等学校との研究体験型高大連携プログラムを担当しました。

令和6年3月12-13日に大谷高等学校の生徒さん11名が瀬田キャンパスに来てくれました。

龍谷大学瀬田キャンパス先端理工学部で行われた大谷高校との8つの高大連携プログラム のうち、数理・情報科学課程のプログラムを深尾が担当しました。 「数学と自然科学について-具体と抽象-」には11名の生徒さんが参加してくれました。

3月12日には数理・情報科学課程で行われているPBL(Project Based Learning、問題解決型学習)を体験してもらいました。 また3月13日には数の拡張や極限の概念に関する講義を受講してもらいました。初日のPBLでは前向きに取り組む姿が素晴らしく、かなり良い精度で問題解決ができました。 2日目には最初に数の拡張に関する講義を受講し、すでに高等学校で学習している内容との関連も理解できました。後半には極限の概念に踏み込む講義を受講しました。2日間を通じて積極的に取り組む姿か素晴らしかったです。

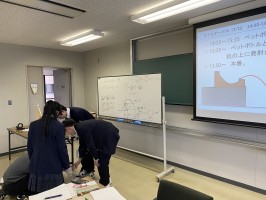

京都市立開建高等学校対象の数理・情報科学課程プログラムを担当しました。

令和5年12月21-22日に京都市立開建高等学校の生徒さんが瀬田キャンパスに来てくれました。

龍谷大学は11月15日に京都市立開建高等学校と連携協定を締結しました。その取り組みの第1弾として1年生が 龍谷大学瀬田キャンパスで、先端理工学部、社会学部、農学部の3学部の探究型プログラムを受講しました。 先端理工学部 数理・情報科学課程には1年1組4名と3組3名の合わせて7名の1年生が来てくれました。 そこでは数理・情報科学課程で行われているPBL(Project Based Learning、問題解決型学習)を体験してもらいました。 積極的に課題に取り組む生徒さんが印象的でした。

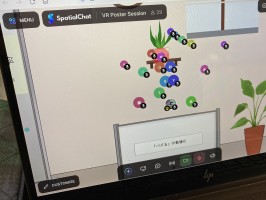

VRポスターセッションが開催されました。

京都教育大学 令和3年度教育研究改革・改善プロジェクト経費「課題研究におけるフェルミ推定プログラムとVRポスターセッションの開催」 の支援の下、 令和3年12月17日に京都府立南陽高等学校および京都教育大学附属高等学校と数学科深尾研究室が連携してVR(Virtual Reality)ポスターセッションを開催しました。

社会情勢の大きな変化によって、これまで対面で開催が可能であった高校生のポスターセッションなど、教育的効果の大きな対話型イベントが開催しづらくなっています。 一方で、web会議のアプリケーションやタブレット端末、webカメラなどのICT機器の急速な発展とその活用が注目され、社会情勢の変化に対応した形態でイベントが開催されるようになってきました。 そこで、すでに実践が進んでいる各高等学校の探究活動で行われた高校生による課題研究に対して、 「Spatial Chat」と呼ばれるweb会議のアプリケーションを利用し、成果発表の場として遠く離れた高校生が互いの成果を仮想空間内で交流し合う仕組み作りをめざし、自由に動き回ることのできるweb会議上での「VR(Virtual Reality)ポスターセッション」を開催しました。

京都府立南陽高等学校と京都教育大学附属高等学校から各3グループ、合計6つのポスター発表があり、

約50名の参加者が各々のタブレット端末からVRポスターセッション会場にアクセスしました。

ポスター発表者はオンライン上で、実際のポスターセッションで用いられるようなパネルが描かれた場所にプレゼンテーションのファイルを用意し、

聞き手がやってくるのを待ちます。

開始の合図とともに聞き手はそれぞれが興味のあるポスターの前に自由に移動します。

聞き手が自由に動き回る状況は実際のポスターセッションさながらで、発表者の前に人だかりができる場面も見られました。

VRポスターセッションに使用した「spatial chat」と呼ばれるアプリケーションは、

他のweb会議のアプリケーションが持つ機能に加え、「距離」の効果が取り入れられています。

すなわち、近くにいる者同士の声が大きく聞こえ、一定の距離から離れる者の声は遮断される仕組みです。

話したい者同士だけが近い距離に集まって会話ができるため、隣のポスター発表の声は気になりません。

参加した高校生はすぐにこのアプリケーションの操作になれ、チャットの機能もうまく利用しながらVRポスターセッションを楽しみました。

各学校のWi-fiを利用しての同時参加が中心であったため、同じWi-fi環境下の端末にラグが発生するなど所々でトラブルが発生しましたが、

ポスターセッション特有の、発表や質問を通じた他者との交流を体験することができました。

京都府立南陽高等学校webサイト、京都教育大学附属高等学校webサイトによる報告もご参照下さい。

京都教育大学附属高等学校との連携

京都教育大学 令和3年度教育研究改革・改善プロジェクト経費「課題研究におけるフェルミ推定プログラムとVRポスターセッションの開催」 の支援の下、令和3年11月1日と8日に附属高等学校で行われた「総合的な探究の時間」で高大連携授業を行いました。

このプログラムは「二次関数、二次方程式」を既習とする高校生を対象とした自然科学と数学との繋がりを学ぶアクティブ・ラーニング型の講座です。 平成23年1月に京都教育大学附属高等学校で初めて実践を行ってから10年近くが経過し、その後京都府内を中心に 近畿エリアの高等学校で実践を重ねてきました (実績:京都府立南陽高等学校、京都府立洛北高等学校、京都府立東稜高等学校、京都府立洛西高校学校、滋賀県立八日市高等学校、京都教育大学附属高等学校)。 以後、1000人を超える高校生を対象に深尾による出前授業もしくは、深尾研の大学院生や各高等学校の先生による実践という形で、 深尾研究室は高大連携の取り組みを重ねてきました。

平成30年度からは京都教育大学附属高等学校の葛城元教諭との連携がスタートし、 課題解決とその過程の振り返りを含めた新たな探究型教材として改良がなされました。 その後、京都教育大学附属高等学校では葛城教諭が中心となり、深尾研究室がサポートする形で実践が続けられました。 令和3年度には京都教育大学附属高等学校の「総合的な探究の時間」で1年生4クラスの計143名を対象に、 「数学と自然科学について」という題目で高大連携授業を行いました。 特に、京都教育大学附属高等学校の理科・数学科教員が中心となり、加えて京都教育大学の大学生・大学院生にはTAとして、また、 振り返りでは数学科の深尾とともに、理学科の谷口和成教授(附属高等学校 校長)にも助言・指導を行って頂き、ビックプロジェクトとして実践が行われました。

このプロジェクトでは「高校生を対象とした理数探究科目としてのアクティブラーニング教材」という視点の他に、 「教員を目指す学部生/大学院生のTAとしての場」という高大連携の視点があります。さらには令和3年度の4クラスへの実践では 京都教育大学附属高等学校の教員チームも参加するというしかけがなされ、非常に興味深い実践となりました。 実践を終えてのそれぞれの感想もご参照下さい。

京都府立東稜高等学校にてサイエンスリサーチを行いました。

「アクティブ・ラーニング教材の開発・実践と教具作成に関する事業」

京都教育大学 平成31年度教育研究改革・改善プロジェクト経費「アクティブ・ラーニング教材の開発・実践と教具作成に関する事業」 の支援の下、令和元年7月17日に京都府立東稜高等学校にて、 サイエンスリサーチを行いました。

深尾研究室では、高大連携を推進しており高等学校1年生(2,3年生も可)を対象としたプログラム『数学と自然科学について』(50分×2=100分)を出前授業として京都府ならびに近畿エリアの高等学校で行っております

(実績:京都府立南陽高等学校、京都府立洛北高等学校、京都府立東稜高等学校、京都府立洛西高校学校、滋賀県立八日市高等学校、京都教育大学附属高等学校)。

このプログラムは「二次関数、二次方程式」を既習とする高校生を対象とした自然科学と数学との繋がりを学ぶアクティブ・ラーニング型の講座です。

その他、高校生を対象として

『新しい数(虚数の導入)』(45-50分:中学生も可)や

「平方根、数列や極限の導入」に関連して高校生を対象とした『解析学序論入門』(45-50分)、

またこれらを組み合わせた『考え方を広げること深めること』などの出前授業が行えます。

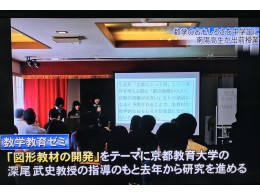

京都府立南陽高等学校サイエンスリサーチ科「数学教育ゼミ」の特集がKBS京都テレビで放送されました。

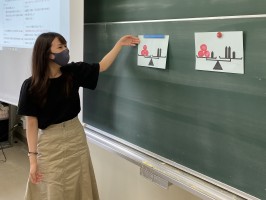

「高校生との教材開発合同ゼミによる新しい高大接続の模索」

京都教育大学 平成29年度教育研究改革・改善プロジェクト経費「高校生との教材開発合同ゼミによる新しい高大接続の模索」 の支援の下、京都府立南陽高等学校サイエンスリサーチ科「数学教育ゼミ」と連携して、教材開発や実践の取り組みを行っています。 平成30年6月1日(金)に木津川市立木津第二中学校で行われた高校生による授業実践の様子が、平成30年6月5日(火)KBS京都テレビ「ニュースフェイス」で放送されました。「数学教育ゼミ」で開発した図形領域の教材を高校生3人が実践したその様子と共に合同ゼミに活動が特集で紹介されました。

京都府立南陽高等学校サイエンスリサーチ科「数学教育ゼミ」との合同ゼミを行いました。

「高校生との教材開発合同ゼミによる新しい高大接続の模索」

京都教育大学 平成28年度教育研究改革・改善プロジェクト経費「高校生との合同ゼミによる数理科学教材の開発と実践」に続き、 平成29年度教育研究改革・改善プロジェクト経費「高校生との教材開発合同ゼミによる新しい高大接続の模索」 の支援の下、京都府立南陽高等学校サイエンスリサーチ科「数学教育ゼミ」と連携して、教材開発や実践の取り組みを行っています。 8月22日(火)には研究室訪問、11月8日(水)にはサイエンスフェスタに向けた発表練習を行いました。

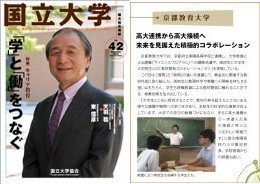

京都府立南陽高等学校との取り組みが国大協広報誌(一般社団法人国立大学協会)で紹介されました。

「高大連携から高大接続へ 未来を見据えた積極的コラボレーション」

京都教育大学では、京都府立南陽高等学校と連携し、大学教員による講義「サイエンスプログラム」への講師派遣や、 高校生と大学生・大学院生との「教材開発コラボレーションゼミ」を実施している。 この日は「質問」と「発問」の違いを意識して、黄金比に関連する教材作成に取り組んだ。 高校生に数理科学や教職への興味を持たせる狙いはもちろん、学生も現職教員による教材開発に触れることができ、相乗効果を生み出している。 「大学生とともに探究することで、教科の枠を超えたところにある様々な課題や疑問への気づきがあり、本校生の科学的な資質が向上しています。大学での学びの動機づけにもなり、 まさに高大連携から一歩進んだ高大接続と呼ぶにふさわしい取組です 」と語る南陽高校の小川雅史校長。学校現場からの評価も高い。(42号 p.13より抜粋)

深尾研究室 卒業生・修了生の活躍

深尾研卒業生が京教ウェブマガジンKyo2の「希望の星」で紹介されました。

深尾研の卒業生・修了生は小学校・中学校・高等学校教員や公務員として活躍中です。

深尾研13期生が京教ウェブマガジンKyo2の「希望の星」で紹介されました。

ウェブマガジンKyo2では、京都教育大学の最新の取組み、教育や研究の様子、学生や卒業生の活躍をご紹介しています。

「希望の星」の項目では教員として活躍する京教卒業生をピックアップしています。

深尾研は京都教育大学の卒業生・修了生の益々の活躍を応援しています。

深尾研卒業生が京教ウェブマガジンKyo2の「希望の星」で紹介されました。

深尾研の卒業生・修了生は小学校・中学校・高等学校教員や公務員として活躍中です。

深尾研4期生が京教ウェブマガジンKyo2の「希望の星」で紹介されました。

ウェブマガジンKyo2では、京都教育大学の最新の取組み、教育や研究の様子、学生や卒業生の活躍をご紹介しています。

「希望の星」の項目では教員として活躍する京教卒業生をピックアップしています。

深尾研は京都教育大学の卒業生・修了生の益々の活躍を応援しています。

深尾研卒業生が京都府、滋賀県教育委員会作成の教員採用試験案内で紹介されました。

深尾研の卒業生・修了生は小学校・中学校・高等学校教員や公務員として活躍中です。深尾研3期生が平成29年度滋賀県公立学校教員募集案内に、

7期生が平成29年度京都府公立学校教員採用案内にそれぞれ紹介されました。

左は平成29年度滋賀県公立学校教員募集案内です。滋賀県では「教員志望の動機」や「滋賀県の教育現場の魅力」を語る機会を頂いています。

右は平成29年度京都府公立学校教員採用案内です。

京都府では「先輩からのメッセージ」を語る機会を頂き、教壇に立つ様子が表紙で採用されました。

深尾研は京都教育大学の卒業生・修了生の益々の活躍を応援しています。

令和6年度(2024)

龍谷大学 先端理工学部 担当授業

- 「位相入門I」(1Q 1単位)

- 「位相入門II」(2Q 1単位)

- 「数理情報演習」 (1Q 1単位)

- 「セミナーII」 (前期 2単位)

- 「プロジェクト演習」 (前期 2単位)

- 「特別研究I」 (前期 2単位)

- 「微分方程式II」(後期 2単位)

- 「集合と論理」(後期 2単位)

- 「セミナーI」 (後期 4単位)

- 「特別研究II」(後期 6単位)

龍谷大学大学院 先端理工学研究科 担当授業

- 「非線形数学特論」 (前期 2単位)

令和5年度(2023)

龍谷大学 先端理工学部 担当授業

- 「偏微分方程式」 (前期 2単位)

- 「位相入門I」(1Q 1単位)

- 「位相入門II」(2Q 1単位)

- 「数理情報演習」 (1Q 1単位)

- 「セミナー/セミナーII」 (前期 2単位)

- 「プロジェクト演習」 (前期 2単位)

- 「特別研究I」 (前期 2単位)

- 「線形代数及び演習II」 (後期 3単位)

- 「数理モデル基礎及び演習II/微分方程式II」 (後期 2単位)

- 「数理情報セミナーI/セミナーI」 (後期 4単位)

- 「特別研究/特別研究II」 (後期 6単位)

龍谷大学大学院 理工学研究科 担当授業

- 「非線形数学特論」 (前期 2単位)

令和4年度(2022)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「数学科教育講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「公立学校等訪問演習」 (後期 1回生以上 1単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学演習」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

- 「数学科教育講究II」 (前期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 連合教職実践研究科 担当授業

- 「教科内容構成論 -数学科-」 (前期)

- 「教科内容教材論 -数学科-」 (後期)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

同志社大学 担当授業

- 「教科教育法C(数学)-2」 (秋学期 2単位)

令和3年度(2021)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「KYOKYOスタートアップセミナー」 (前期 1回生以上 2単位)

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「数学科教育講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「公立学校等訪問演習」 (後期 1回生以上 1単位)

- 「専攻基礎セミナー」 (後期 1回生以上 1単位)

- 「教職実践演習」 (後期 4回生 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学演習」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

- 「数学科教育講究II」 (前期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (後期)

同志社大学 担当授業

- 「教科教育法C(数学)-2」 (秋学期 2単位)

ゼミ生の進路先

* 京都教育大学大学院修士課程進学1名

* 高等学校教員2名

* 中学校教員3名

令和2年度(2020)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「数学科教育講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

- 「数学科教育講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V 」 (後期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習I」 (前期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習II」 (後期)

同志社大学 担当授業

- 「教科教育法C(数学)-2」 (秋学期 2単位)

ゼミ生の進路先

* 高等学校教員1名

* 中学校教員4名(院生2名を含む)

* 小学校教員2名

* 企業就職1名

令和元年度(2019)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「KYOKYOスタートアップセミナー」 (前期 1回生)

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「専攻基礎セミナー」 (後期 1回生 1単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V 」 (後期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習I」 (前期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習II」 (後期)

同志社大学 担当授業

- 「教科教育法C(数学)-2」 (秋学期 2単位)

ゼミ生の進路先

* 京都教育大学大学院修士課程進学1名

* 公務員2名

* 企業就職2名

平成30年度(2018)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「基礎セミナー」 (前期 1回生以上 2単位)

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V 」 (後期)

同志社大学 担当授業

- 「教科教育法C(数学)-2」 (秋学期 2単位)

ゼミ生の進路先

* 高等学校教員1名

* 中学校教員1名

* 小学校教員1名

* 京都教育大学大学院修士課程進学2名

* 他大学大学院博士課程進学1名(院生)

平成29年度(2017)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「教職実践演習」 (後期 4回生以上 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (後期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習I」 (前期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習II」 (後期)

ゼミ生の進路先

* 高等学校教員3名(院生)

* 中学校教員2名

* 小学校教員3名

* 公務員1名

平成28年度(2016)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「教職実践演習」 (後期 4回生以上 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (後期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習I」 (前期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習II」 (後期)

ゼミ生の進路先

* 高等学校教員3名

* 京都教育大学大学院修士課程進学1名

* 企業就職1名

平成27年度(2015)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「教職実践演習」 (後期 4回生以上 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (後期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (前期)

ゼミ生の進路先

* 高等学校教員2名

* 中学校教員1名

* 京都教育大学大学院修士課程進学3名

* 他大学大学院修士課程進学1名

* 公務員1名(院生)

平成26年度(2014)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「基礎セミナー」 (前期 1回生 2単位)

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (後期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習I」 (前期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習II」 (後期)

ゼミ生の進路先

* 高等学校教員2名

* 中学校教員1名

* 小学校教員1名

* 公務員2名

平成25年度(2013)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「基礎セミナー」 (前期 月曜2限)

- 「解析学序論I」 (前期 木曜3,4限)

- 「偏微分方程式」 (前期 月曜4限)

- 「解析学講究I」 (前期 火曜3限, 木曜1限)

- 「微分方程式」 (後期 月曜3限)

- 「解析学講究II」 (後期 火曜4限, 木曜1,2限)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (後期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (前期)

ゼミ生の進路先

* 他大学大学院博士課程進学1名(院生)

* 京都教育大学大学院修士課程進学1名

* 高等学校教員2名(うち院生1名)

* 中学校教員1名

* 公務員1名

* その他1名

平成24年度(2012)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「基礎セミナー」 (前期 1回生 2単位)

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (後期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習I」 (前期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習II」 (後期)

ゼミ生の進路先

* 高等学校教員3名(うち院生2名)

* 中学校教員3名

* 小学校教員2名

平成23年度(2011)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「偏微分方程式」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「総合演習B3」 (後期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (後期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習I」 (前期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習II」 (後期)

ゼミ生の進路先

* 京都教育大学大学院修士課程進学2名

* 高等学校教員3名(うち院生1名)

* 中学校教員1名

* その他1名

平成22年度(2010)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「総合演習A5」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「微分方程式」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「解析学本論II」 (後期 2回生以上 2単位)

- 「総合演習B4」 (後期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (後期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習I」 (前期)

- 「算数・数学科教育実践特別演習II」 (後期)

ゼミ生の進路先

* 京都教育大学大学院修士課程進学2名

* 高等学校教員1名

* 中学校教員1名

* その他2名

平成21年度(2009)

京都教育大学 教育学部 担当授業

- 「解析学序論I」 (前期 2回生以上 4単位)

- 「総合演習A7」 (前期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究I」 (前期 4回生 2単位)

- 「解析学序論II」 (後期 2回生以上 4単位)

- 「総合演習B3」 (後期 3回生以上 2単位)

- 「解析学講究II」 (後期 4回生 2単位)

京都教育大学大学院 教育学研究科 担当授業

- 「解析学特論I」 (前期)

- 「算数・数学科教育教科内容論V」 (後期)

ゼミ生の進路先

* 京都教育大学大学院修士課程進学1名

* 中学校教員4名

* 高等学校教員1名

平成20年度(2008)以前

平成20年度(2008): 岐阜工業高等専門学校

「数学A(基礎数学)」 環境都市工学科 1年生 通年 4単位

「数学B(線形代数)」 建築学科 1年生 通年 2単位

「数学A(微分積分)」 電気情報工学科 2年生 通年 4単位

「数学A(微分積分)」 機械工学科 3年生 通年 4単位

平成19年度(2007): 岐阜工業高等専門学校

「数学A(基礎数学)」 環境都市工学科 1年生 通年 4単位

「数学B(線形代数)」 機械工学科 1年生 通年 2単位

「数学A(微分積分)」 機械工学科 2年生 通年 4単位

「数学A(微分積分)」 環境都市工学科 3年生 通年 4単位

「数学B(微分積分)」 留学生 前期 1単位

平成18年度(2006): 岐阜工業高等専門学校

「数学B(線形代数)」 建築学科 1年生 通年 2単位

「数学A(微分積分)」 電気情報工学科 2年生 通年 4単位

「数学A(微分積分)」 環境都市工学科 3年生 通年 4単位

「数学A(微分積分)」 機械工学科 3年生 通年 4単位

平成17年度(2005): 岐阜工業高等専門学校

「数学A(基礎数学)」 環境都市工学科 1年生 通年 4単位

「数学B(線形代数)」 機械工学科 1年生 通年 2単位

「数学A(微分積分)」 電子制御工学科 2年生 通年 4単位

「数学A(微分積分)」 電気情報工学科 3年生 通年 4単位

「数学B(線形代数)」 建築学科 2年生 後期 1単位

平成16年度(2004): 鳥羽商船高等専門学校

「基礎数学A」 制御情報工学科 1年生 通年 4単位

「代数幾何」 商船学科 2年生 通年 2単位

「微分積分A」 電子機械工学科 2年生 通年 3単位

「微分積分B」 電子機械工学科 2年生 通年 2単位

「微分積分A」 制御情報工学科 3年生 通年 2単位

平成15年度(2003): 千葉大学 教育学部

「数学基礎I・コンピュータのための数学II」 1年生 後期 2単位

「数値解析・数値計算法」 3年生 後期 2単位

平成15年度(2003): 千葉大学 教育学部 附属中学校

「中学数学」 通年 1年生

「中学数学」 通年 2年生

「中学数学」 通年 3年生