京都府立洛西高等学校サイエンスチャレンジ講座

令和7年度サイエンスチャレンジ講座

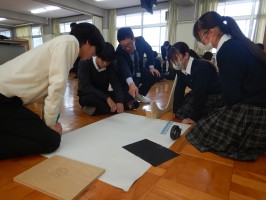

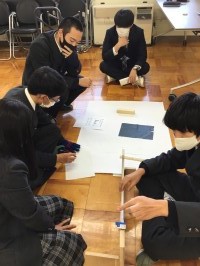

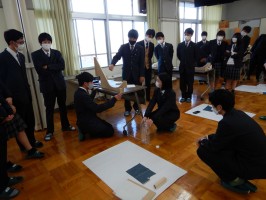

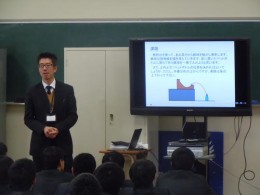

令和7年10月29日に京都府立洛西高等学校にて、

サイエンスチャレンジ講座として「数学と自然科学について」という題目で京都府立洛西高等学校2年生(2クラス)を対象に講座を行いました。

龍谷大学では付属校、教育連携校、関係校、高大連携協定校などの様々な形で多くの高等学校と高大連携推進を行っています。京都府立洛西高等学校も高大連携協定校の1つです。

深尾研究室から洛西高校への出前授業はいよいよ8年目になりました。PBL型の講義は2年ぶりですが、午前中のクラスでは過去一番のミッションクリア率を達成しました。以下は講座を受講した生徒の感想です:

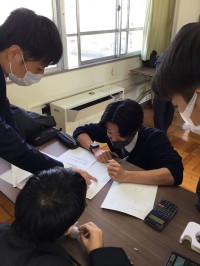

サイエンスチャレンジを体験して、人と協力して考える力や、数学の知識を使って日常の問題を解決する力を身につけることができた。最初は分からなくて手が動かなかったけど、ヒントをもらって、みんなの知識を使って、見事に成功することができた。とても貴重な時間になった。

日常の中で数学を使うことがなくて何のために勉強しているのかわからなかったけど、数学を用いることでより正確に導くことができることがわかってよかった。

最初は何したらいいか分からなかったけど式とか作ったりすることによって一発で入れることが出来た。みんなで協力して作り上げたから達成感があった。

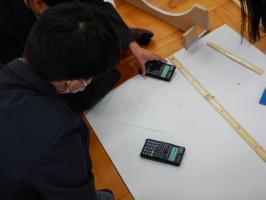

実験をし、試行回数を繰り返し、平均を出してグループのみんなで考えて一つの式を見つけ出してペットボトルの中に鉄球を入れるという行為をするのはとても面白いと思った。関数電卓を使うことにより計算がとても楽になったので、関数電卓が欲しいと感じた。今回を通し数学の面白さを少し知れた気がする。

今回は実験をしてみて思ったことがいくつかあります。実験を通して、データが多いほど予測が正確になるので世の中の理系に関する人たちは地道な実験をたくさん繰り返しているのだろうと思いました。

鉄球をペットボトルに入れると聞いた時に物理なのかなと思ったら数学を使ってと言われて、どちらも苦手だからできるのか不安だったけど、得意な人が二次関数を使って式を求めてくれてほんとに入るのかなと不思議だったけど、ラスト1回で入れられたので楽しかったです。

はじめは何をすればいいかわからなかったけどヒントや友達のおかげで何を求めたらいいかがわかった。協力することの大切さがわかった。

サイエンスチャレンジするにあたって計算や予想を立ててみんなで話し合いながらするのはとても楽しかった。このことは今だけでなく今後の社会に出た後でも言えることで、試行回数を重ね過程を立てる、また良い案を見つけたとしてもそれを伝える能力が必要になってくることがわかった。でも最も大事なこととして基礎がしっかりしていないと応用はできなないということを教えてもらっった。

放物線を頭の中でイメージしてその先の軌道を考えるという、思考力と数学力がないとできない問題で、班内とゼミの方で考えて実験するのは、初めての経験で楽しかった。龍谷大学の大学生の方が与えてくれるヒントがなければクリア出来なさそうな場面もあり、またもっと思考を柔らかくしないといけなかった場面もあり、とても良い経験になったと思う。

自分達の班は何かを間違えてしまい、最終的にペットボトルより奥に飛んでうまくいかなかった。もう少し時間があったらなんで失敗したか考えたかった。どんなふうにすればできるのか意見を何度も考えたりグループで協力することができとても楽しかった。

1人じゃ気づけなかったことを誰かが言ってくれる事で正解に近付けたり、役割を分断して効率化したり、チームで協力することで何かを成し遂げられたのが凄く達成感があった。

同じグループの人と協力して楽しく取り組むことができました。限られた条件だけでも、試行錯誤することで見えていなかった部分を求めることができると実感しました。また、試行錯誤して出した答えが合っていたとき凄く嬉しかったし、達成感を感じることができました。授業の最後にお話ししてもらったことの、今学んでいる数学や科学の基礎が何よりも大事だということを忘れずに、これからの学校生活を送っていきたいなと思います。

班のメンバー全員で協力して知識を合わせて今回の課題に無事成功することができて良かった。また、毎日の授業を大切にして、自分のものにできるようにより一層頑張りたいと思った。特に理数の基礎が大切だということが分かった。

協力して何かを成すと言うのは役割分担をして自分のできる事をすると言う事なんだなと思いました。自分一人ではできない事も一人二人と考える人が増える事で問題解決が格段に早くなると言う事がわかりました。協力の大切さがわかった。

色々な計算などで何を求めたらいいのかわからなかったりしたけどチームで話したりして最後まで取り組めてとても楽しかったかです。今までは数学と自然科学は関係のないことだと思っていたけど今回の講義で数学はたくさんの出来事と関わりがあって今後はこのような力が必要なのだと感じることができました。

本日はこのような体験をさせていただいてありがとうございました。数学が苦手であまりチームに貢献できなかったけど、班のメンバーの意見をしっかり聞いて理解しました。目に見える範囲から目に見えないところを想定して物事を考えるのは難しいなと思いました。

今回の授業を受けてたくさん実験をして数学的に値を求めて実践することがとても大切だと分かりました。今の世の中はたくさんの問題があってそれを今回のようにきちんと観察して思考しないといけないけれど基礎がしっかりしていないと出来ないのでこれからの勉強も頑張っていこうと思いました。

物理の公式や知識を用いなくても、鉄球の軌道を二次関数のグラフに当てはめることで、求めることができるのが面白かった。今回の授業のような応用的な問題を解くためには基礎をしっかり身につけていないといけないことが分かった。

今回のサイエンスチャレンジを通して、身の回りの問題を解決するのに数学や科学の基礎的な知識を持っていないといけないし、相手に自分のアイディアを伝える能力や相手のアイディアを理解する能力が必要になってくることも学習することができた。

まずはいろいろ実験をすることが大切ということがわかった。現実で色々な大きいものの設計をするためにはその前に小さいもので考えたり実験したりしてからやらないと人にとっての被害とかお金とかがかかることがわかったし、その仕事の人がすごいなと思った。

教えてくれる龍谷大学の大学生がめちゃわかりやすく説明してくれて助かった。ずっと係数がマイナスにならなくて困っていたけれど最終的にはマイナスになって、しっかりボトルの中に入ったので結果オーライやと思った。みんなで協力するからこその授業やと思った。

途中式がどうしても成り立たなかったりデータを正しく取れてなかったりで苦戦したけれど、班の人と協力し龍谷大学の大学生にも色々とサポートしてもらって解くことができた。本番の検証に入るギリギリまで計算していて、結果的に無事にペットボトルの中に鉄球を入れることができたので頑張った甲斐があったなと思った。とても楽しかったのでまた機会があれば同じような授業形式のものを受けてみたいと思った。

二次関数を使って鉄球の軌道を予想しましたが、残念ながらペットボトルには入りませんでした。でも、計算と実際の動きが必ずしも一致しないことを体験できて、とても良い学びになりました。角度や初速度などのわずかな違いで結果が大きく変わることを実感し、理論を立てて試すことの大切さを学びました。失敗の中にも多くの発見があり、次はもっと正確に挑戦したいと思いました。

今回行われたサイエンスチャレンジが今まで受けてきた講義と大きく違い、実際に頭を使い思考し、実践するというある種の研究のような感じがして新鮮だった。また、数学をこの先どのように使っていくのか、日常に活かしていくのかを知れ、授業への気持ちが前向きになった。

物理で似た問題を見たことがあって、物理の知識を使うのかなと思っていたが、数学で解くことができると知って驚いた。記録をとって、二次関数ができた時、達成感があった。でも、他の値を調べた時、その関数では成り立たなかったので、がっかりした。実験で値を求めるときは、小数のとても小さいところまで求めて、データも沢山集めて、誤差を限りなく小さくすることが大切だと思った。

数学などの知識はほとんど使わないと思っていたけど実際に使って実験してみて普段の授業をしっかり受けることは大切だなと思った。少ない情報から自分たちで考えて実験を成功できて面白かった。またやってみたいと思った。

今回、ペットボトルに鉄球を入れるという実験をして、物理の公式ではなく、二次関数の基本を利用するという事実に驚きました。求めた二次関数の係数が分数になり、割り切れない数になったときは本当に合っているのか不安になったけれど、実際に机の上から落とす実験をして、入ったときは本当に嬉しかったです。数学が使える場面を見つけたので、数学の勉強をもっと頑張ろうと思いました。

ボールの落下地点を求めろと言われた時は、物理で重力とかの公式を使うのかなと思ったけど、数1の範囲だけで求められるとは思わなかったです.しかもテストで見たことのないような複雑な分数が計算したら出てきたけど、実際に入れることができて驚きました。ついてくれた龍谷大学の人からは先端理工学部ってのを聞いてなんとなく自分の未来のイメージも湧きました。

自分たちで少ない情報から、見えないところを求めるために、みんなで意見を出し合って、二次方程式を求めることまでは出来ましたが、原点をとる場所が考えるのが難しいところだったため、急いでやり直したこともあって、結果、鉄球をボトルに入れることは出来ませんでした。ですが、二次方程式をみんなで協力して求めたり、実験を繰り返しやったりするという貴重な体験が出来たのでよかったです。実験にはそれほど興味がなかったのですが、この機会を通して興味が少し湧いてきたので、そういう道に進むのもありかなと思いました。

初めはどうしたらいいのかよくわからなくて班のみんなでどう進めていくか悩んでいましたが、球が放物線を描くから二次方程式に文字を置いて考えて始まり、机の高さが必要であることや、原点をどこに置けばいいかなど、少しずつ班のみんなで考えて距離を出すことができました。結果としてはすごく惜しいところまでいけたのですが、球がペットボトルに入らなかったので悔しかったです。ですが、数学を使って出した数で実際に何十回も繰り返すことなく惜しいところまでいけたということに驚きと予測することの大切さを改めて知りました。班のみんなと一緒に考えて仲が深まった気もしますし、今回のチャレンジはとてもためになったと感じました。

基準を途中で変えたのに計測結果に反映させるのを忘れてしまったので、考え方や基準をしっかりと言語化して共有しておけばよかったと思った。関数電卓がとても面白かったので、他の機能も使ってみたいと思った。社会ではもっと複雑なことについて正確に検証したり予測しているということのすごさを改めて実感できた。

最初、問題を聞いた時に一発で小さい穴にピンポイントで入れるとか絶対無理って思っていたけど、実験を重ねていくと球が負の二次関数の放物線であることに気がついたり、できるだけ正確に測る方法を探したり普段考えないところまで考えることができた。

令和6年度サイエンスチャレンジ講座

令和6年12月11日に京都府立洛西高等学校にて、

サイエンスチャレンジ講座として「考え方を広げること深めること」という題目で京都府立洛西高等学校2年生(2クラス)を対象に講座を行いました。

龍谷大学では付属校、教育連携校、関係校、高大連携協定校などの様々な形で多くの高等学校と高大連携推進を行っています。京都府立洛西高等学校も高大連携協定校の1つです。深尾研究室では以前から高大連携としてサイエンスチャレンジ講座での出前授業を行ってきました。

以下は講座を受講した生徒の感想です:

数学を通じて自分のわからないものを諦めずに、じっくり考えたり自分の考えを疑

ってみたりして物事を多角的に見ることの重要性を理解することができた。例題をし

てみることで感覚的に思考の内容が掴めたことが面白く感じた。

数にはたくさん共通点やxとおけるもの置けないもの、変化するものしないものが

あることがわかりました。それの証明は大学で学べるということがわかって、大学っ

て結構楽しそうだなって思いました。そして龍谷と京教のおすすめポイントとか入試

方法とかを聞くことが出来たのでよかったです。

黄金比がなぜ黄金比なのかがなんとなくわかりました。今後の高校数学の勉強に役

立つような知識も知れて貴重な授業を受けられたと思います。面白い例題だったと思

います。

曖昧だった虚数についてわかりやすく解説してもらい、ありがたく感じた。

その後のことについても、いままで分かっているようで分かっていなかった範囲のちょうど

その部分をついた説明をしてもらってとても有意義な時間となった。黄金比について

は、その数値しか知らなかったけど、どのように説明できる数値なのか知れてよかっ

た。

自分の中で、無限に続く部分と極限を結びつけるようになれたのも良かった。

数学のできない、不可能を、新たにできる、可能に拡張する発想がわかった。黄金

比は、複数の方法で求めることができることが分かった。複素数を平面に表すことが

できるということが分かった。

今まで式を立てる時、本当にxでおいてもいいのかなどを考えずになんとなくでし

てしまっていたので、今回具体的にルールや仕組みを知ることができて良かったです。

一見すると難しそうな問題でも、文字に置き換えると簡単に解けることがわかりまし

た。虚数は数学のために作られた数だと思っていましたが、実際にちゃんと存在する

数であることがわかりました。

最初の問題は解けたけど最後の方の問題は難しかった。数学にも色んな問題があっ

て面白かった。黄金比を調べると凄く綺麗に当てはまるから気持ちよかった。学校と

か家とかで調べてみようと思った!!白銀比も気になる。

黄金比が使われているものが多く、身近なところに数学があることを知れてよかっ

たです。今回ヒモをもらったので、それを使って他の場所やものも調べてみたいと思

いました。

いつも何気ない問題を解いているときに疑問に思ったことが、この講義を聞いてわ

かったことがあり、聞けて良かったと思います。その疑問をそのままにするのではな

く、見方を変えて少しでもそのことについて考えれば、納得がいく答えが得られると

感じました。物事を考え拡張するということの大切さがわかりました。

令和5年度サイエンスチャレンジ講座

令和5年12月11日に京都府立洛西高等学校にて、

サイエンスチャレンジ講座として「数学と自然科学について」という題目で京都府立洛西高等学校2年生(2クラス)を対象に講座を行いました。

龍谷大学では付属校、教育連携校、関係校、高大連携協定校などの様々な形で多くの高等学校と高大連携推進を行っています。京都府立洛西高等学校も高大連携協定校の一つです。深尾研究室では以前から高大連携としてサイエンスチャレンジ講座での出前授業を行ってきました。

例年にも増して生徒の取り組む姿勢が積極的でとても素晴らしい活動の姿が多々見られました。

以下は講座を受講した生徒の感想です:

ちゃんと計算することでペットボトルの中にボールを入れられるということを実感できた。

班で協力することはそれぞれの得意分野を活かすのにとても大切なことだと思った。

こんなふうに一から実験していくと成功した時に心から喜べることを知れた良い機会だった。

予め工程が決められた実験の結果から直接考察に入ることはこれまで授業内の実験で何度かやってきたけど、

実験結果から間接的に別の実験の成功率を上げていくことは学校では経験がなかったので、チームで話し合いながら立式するのが新鮮で楽しかった。

力技じゃなくて、計算で思った位置に鉄球を落とすことができるということを実際に見て、すごいと思いました。

数学は学ぶべき学問だと思いました。

未来を予測するむずかさであったり、面白さについて学びを深めることができた。

チームで協力することができ有意義な時間になった。また大学生と関わることができ質問することもできたので良かったと思います。

いつもしないことができておもしろかった。できないことを考えて計算して予測するっていうことのおもしろさや社会に応用されているということを学ぶことができた。数学は嫌いだけどおもしろさを感じれた。基礎をしっかり作っていく。

実験って一回じゃダメなのかなって思ったけど、何回も何回もしないとより正確な値を求めることが出来ないんだなって感じました。

二次関数を使うのかなって思いつきはしたけど、どういうふうにしたらいいのかが分からなかったので、もし次があったらその時はそれが分かるようにしたいです。

今まで学習してきた数学の基礎知識だけで推測して値を求めることができることが実感できました。

また、チームで協力することでより考えを深めたり効率的にする方法を導き出すことができ、大切なことだと思いました。

実験をどんどんとしていくと精度が上がって3人しかいないのに上手くできたからよかった。

それぞれが持っている知識を出し合い実験を行なっていけたのは、グループで活動して課題解決していく良さなのかと感じた。

自分たちの持っている知識で与えられた課題に取り組むことをしてみて、普段の授業から知識を取り入れていきたいと思った。

数学を使って問題を解決するのが楽しかったです。

自記録がアバウトすぎて成功しなかったのでもっと正確にしたいと思う。

数学の問題でよく今回やったような問題が出てくることがあるが、実際にやってみるとまた違う面白さや、難しさがあった。

今回したような実験は色々なお題でやってみたいと思った。

何度も実験をして確かめることと正確な情報が必要だと思いました。

自ら数式を立ててその数式が正しいのか実験するということはあまりしてこなかったので興味深かった。

身近なところで数学を使うことができるとわかった。チームで考えることができた。

とても簡単にできそうなことだが、数学的に考えることでとても細かい数値が出て、

それを最後に実行するということがとても面白かった。数学についての探究活動とはまさにこういうことなんだなあと感心した。

与えられたデータ、器具を使ってわからないデータを予測することはとても難しかったです。

大学生の人にヒントをもらって無事に成功することができた。

今回は二次関数を応用して求めたがところどころ二次関数の性質を忘れているところがあったので教授もおしゃっていたが基礎の重要性がわかりました。

実験一つ取っても、データから計算したりチームでより深く推測したりして、

より正確な値を出すことが、現代社会の問題解決に必要だと体感し、

自分たちが今学んでいることの価値を考え、学びを怠らないこと、それらを生かして生活を充実させることなどをやっていこうと思いました。

メンバーの中で役割を分担し動いていき、誰一人手を余らせることなく動いていたのでよかったと思います。結果は失敗しましたが良い経験になったと思いました。

知ることのできない情報を知ることができる情報を使って推測していくのは難しかったけど今まで習ったことをどう応用するかで簡単にすることもできると思いました。

グループワークはあまり得意では無いが今回は役割分担だったりお互いの長所を活かしあった取り組みができたので良かったと思う。

高校の毎時間の授業は大切だと思った。

班の人と協力しながら問題に取り組むことで意見が多く出てより問題解決に近づくのだと知ることができた。

前にこうゆう実験をすぐできるすごい人の映画を見てかっこいいと思ってたので僕もできるようになりたいと思いました。

実際にできることが限られている中で、

机においた時にペットボトルに入る位置を考えるのが難しかった。予測することで基礎の知識を踏まえて考えることが大切だとわかった。

理科が役立つことはなんとなくわかっていたけど、いざ実際に数学を使ってみると、なかなか思いもよらない計算になったりしてとても面白かった。

もっと日常だったり、実験じゃできないところを計算で求めてみたい。結果はうまくいかなかったけど、調べる過程は、メンバーと協力できて面白かったです。

1人では1つのアイデアしか出てこないけど、複数人で取り込むことで複数のアイデアが出てくるので、問題解決に近づくとわかった。

自分の意見を相手にわかりやすく丁寧に伝えることで円滑に実験を進めながらいろいろな方法を試せるとわかり、わかりやすい説明は大切だなと改めて学べた。

最後、小球をペットボトルに入れることはできなかったけど数学を使って考えていく過程が面白かった。

それぞれが持っている知識を出し合い実験を行なっていけたのは、グループで活動して課題解決していく良さなのかと感じた。

学んだことが実際に活かされるのが初めてだった。紙で数式とかずっと書くよりみんなで協力してひとつの目的に向かうのが楽しかった。

物理や数学を問題を解くんじゃなくて、実際に使って実験することは今まであまりなかったので楽しかった。

いつも解いている問題の綺麗な答えのありがたさを知った。

自分で数値を出して式を立てていくような実験をしたことがなかったので面白かった。

令和4年度サイエンスチャレンジ講座

令和4年12月16日に京都府立洛西高等学校にて、 サイエンスチャレンジ講座として「数学と自然科学について」という題目で京都府立洛西高等学校2年生(2クラス)を対象に講座を行いました。 以下は講座を受講した生徒の感想です:

今まで数学を勉強してきて,どこでこの学んだことを使うのだろうと疑問に思うことがありました。

でもサイエンスチャレンジで2次関数は現実の世界ではこういう風に使うことができるのかという発見になりました。

また、大学生のお兄さんはフレンドリーでおもしろかったのでとても楽しい時間になりました。ありがとうございました。

最初は求められるわけないと思っていたけど、実験を繰り返して1つずつ謎を解決していくと、ちゃんと正解が求められて2回で成功したときはめちゃくちゃうれしかったです。

担当してくれた学生の人も適度にヒントをくれて、困った時にだけ手伝ってくれたので自分たちだけでできたって達成感もあるし、

担当してくれた人も一緒にできたってよろこびもあってとっても楽しかったです。

自分たちで実験して予想したりするのは、とても楽しかった。ただ5回で入らなかったのがくやしい。先生がとてもわかりやすかった。

答えも解き方も分からない問題を班で考えるのはむずかしかったけど、式が出てきたときに達成感がありました。

問題は複雑そうだったけど、意外と今までに知っている知識で解けたので応用の力の大切さが分かりました。2時間が短く感じました。

これまで物理の実験のようなものから、数学につなげて関数を導き、その先の結果を予測して実際はどうなのかを調べるということはしたことがなかったので、すごく楽しかったです。

また、関数を導いた後、それがあっているのかを検算で調べてそれで間違っていたらどこが違ったのかを考えることも、難しかったけれど楽しかったです。

はじめは正直、こんなのは無理だと思ったし、数学を使って導き出すなんて思いもしなかったけど、

自分の力だけでなくてチームのメンバーと意見をかわしたりして工夫していくうちにどんどんいいアイデアが出てきてすごく楽しく学ぶことができた。

最後は入ることができなかった。それは少しの誤差だったけど、くりかえして実験して正確な値をとることの大切さを知った。

今回の実験をするときに、最初に数学を使ってもいいよと言われた時はどうやって使えばいいのか分からなかったけど班の人や先生などが使い方とか今、

何をやっているのかなどを分かりやすく教えてくれたので、すごく勉強になったし一発では入れられなかったけど、結果的にペットボトルに鉄球を入れることができてよかった。

すべての授業が今日のようであってほしいと思うぐらい、楽しく学ぶことができました。

ペットボトルの中に金属の球を入れるのは最初、物理を習わないとできないことだと思っていたけど数学の2次方程式の計算を利用してだいたいのペットボトルの位置が計算でき、

実際に入れることができるなんてとても驚きました。

関数電卓も初めて使ってみたのでとても便利ですぐ計算がでたので使いこなせられたらいいなと思いました。

ただ、最初の計測の時、カーボン紙の折り目の山に球が当たってしまい、一部の式に支障が出てしまい計算で出した予測位置と結果が少しずれてしまっていたので、

次実験するときなどでは気をつけたいと思いました。

床の上でやった実験でも、数学の式を使うことによって、

机の上からでも成功させることができるということが分かり、数学なんてどこで使うのかなとか、実際思っていました。

けど話にあったように見た目から情報を得て数学を用いることによって分からないとこまで正確に予想ができるというすばらしいものだということが今回のサイエンスチャレンジを通して分かりました。

実験の内容をきいたときは「そんなん絶対、勘やん!」と思っていたけどチームのみんなで作戦会議などをして、

これ「二次関数で求めれるやん!」ということを分かったときは自分たちが学んでいる数学と身の回りのことはつながっているということを理解して本当におどろきました。

とても楽しく自然科学を学べました。ありがとうございました。

令和3年度サイエンスチャレンジ講座

令和3年12月10日に京都府立洛西高等学校にて、 サイエンスチャレンジ講座として「数学と自然科学について」という題目で京都府立洛西高等学校2年生72名(2クラス)を対象に講座を行いました 以下は講座を受講した生徒の感想です:

はじめて自分が習ってきたことを使って問題について考えたり、実験を繰り返したりしてめっちゃおもしろかった。見た目で物理を使うのかなと思ったけど、質量が分からないし摩擦・空気抵抗もあるし無理だと思ったら、思わぬ所で数学の二次関数がつかえて結構感動した。こういうことをもっとしてみたいなと思った。

7班でやっていて、最初は何から始めればいいのかが分からなくて、寸法を測っているうちに統計を調べたら、そのうちにまとまったデータの平均が出てくることが分かった。間違ってるんちゃうかと思いながら自分たちで作った問題を解いて、変な数字が出てきても解き続けて、最後までやってみるのが大事なんやと感じた。

色々と道具があって、それぞれどのようにして使えば良いのか分からなくて、やってみよう精神でやってみたらあんがい正しい使い方だったりしたけど、最後まで糸の使い所を理解できずに終わりをむかえてしまった。

先生のヒントを出すタイミングも自分たちがいきづまった時で、良いタイミングやったから、その考え方があるのか!というようにすぐにきりかえて式を解くことができた。

どんな事も今まで使った知識を組み合わせれば解けないことはないということが証明された気がするので、挑戦は大事だと分かった。色々なことに挑戦していこうと思います!

数学的に考えてあのようなことをするのは初めてだったので、とても良い体験になったなと思いました。先生がおっしゃられた基礎・基本なくして応用はできないという言葉はとてもあたりまえのことですが、改めて深く共感できました。

私たちの身の回りには数学がたくさん使われていることが分かったし、同時に数学が無いと不安定なことも改めて分かりました。そしてチームメイトとの仲も深まったのではないかと思います。ありがとうございました。

見える範囲から見えない事象を計算を使って導き出すというのはとてもおもしろかったかった。

スタートしてすぐになにも分からなくてただ球を飛ばすことしかしてなかったけど、チームのみんなが少しずつアイデアを思いついて実践していくうちに何となくできる気がして嬉しかった。

出した値を電卓で計算したときに予想通りの値が出てきて不安から一気に自信に変わったあの瞬間、あーやっぱり数学って楽しいなぁって思った。成功して嬉しかった。

始めはあんなに小さなペットボトルの穴に入れるなんて無理だと思っていたんですが、班でアイデアを出し合って、大学生の助言もいただいて一発で成功することができて

嬉しかったです。数学って結局何に使うんだろう?と思っていたけどこの実験を

通じて、以外と数学は色々なところに使えるかもと思いました。

これからは大学受験、テストのためだけの数学ではないと考えながら数学を学んでみようと思います。

実際に数学(関数等)を使って現実で起こりえること、今回は発射台からどこへ落ちるかをやりましたが、このようなことを調べるのを僕は初めて行ってとても楽しいと感じたし、本当にペットボトルの中に球が入ったときは感動しました。

実際に起こるであろうこと数学を使って予測することで身のまわりにあることを調べたりすることができることを知って、いつもは「こんな問題どこで使われるのだろう。」と

思っていた問題が今回の講座を通じて意味があることなんだということを体感することができました。洛西サイエンスチャレンジ講座、楽しかったです。

今回のサイエンスチャレンジはとても面白く、印象に残る体験でした。高校の数学では基本いつも「どこでこれを使うんだろうか」という疑問がどうしても頭の隅にありましたが、今回の体験はそんな常々の小さな疑問を楽しく解決でき、

より一層自然科学について前向きに学ぶための大きなきっかけになったと思います。

授業で習った2次関数がこんな風に応用できるんだと思って驚いた。数学が日常生活に使われていることを実感できた。最初は絶対わかるわけないと思っていたけど、

班のみんなで話し合ったり大学生の方に協力してもらったりして、問題を解決できたのが嬉しかったし楽しかった。また、大学生などの初めて会う人と話すのが新鮮でした。

これから数学を頑張ろうかなと思えた。またサイエンスチャレンジをやりたいです。

令和2年度サイエンスチャレンジ講座

令和3年3月10日に京都府立洛西高等学校にて、 サイエンスチャレンジ講座として「考え方を広げること深めること」という題目で京都府立洛西高等学校2年生68名を対象に講座を行いました 以下は講座を受講した生徒の感想です:

とてもおもしろく楽しい講義でした。問題をといているうちに[0,1]×[0,1]=-1

となって、2乗して-1となるのは虚数iということを聞いて『うぉー』ってめっちゃ興奮しました。

難しい問題を自力で解いたときみたいに楽しかったです。数学ってやっぱりおもしろいです。

複素数を習ったときには『よくわからないもの』で終わってしまっていましたが、座標を使って考えることで、今まで考えていた数の世界からすごく広がったということが分かりました。

また・・・は無限に続くのではなく、最終的になにかになろうとしていることも分かりました。これからはただ覚えるだけでなく、いろいろなことを疑ってみようと思います。

なぜそうなるのか、どうしてこれをするのかなど、あたりまえに行っている計算や解き方を使っても良い理由など考えることを深めるとおもしろいと思いました。

公式の暗記ではなく、考え方を理解するのが必要だと思いました。

『xとおいていいのか』とかいろんなことに疑いをもって数をみることなんて今までなかったから新鮮でした。視野はあまり広くないから疑いをもって見ることや考え方を広げて数をみることは難しかったです。

今まで不思議だと思わなかったことを今日、考えてみてあたりまえかのように使っている公式がよく考えられているすばらしいものなのだということに気づけた。深尾先生の話し方や説明がとても分かりやすく勉強になった。

発想力の大切さに気がつけてよかった。

数学の世界ではあたりまえだと思っていたことが、考え方しだいではそうではなくなると知って、数学科の活動にとても興味を持ちました。

令和元年度サイエンスチャレンジ講座

「高大連携によるアクティブ・ラーニング教材の推進事業」

京都教育大学 平成31年度教育研究改革・改善プロジェクト経費「アクティブ・ラーニング教材の開発・実践と教具作成に関する事業」 の支援の下、令和元年12月17日に京都府立洛西高等学校にて、 洛西サイエンスチャレンジ講座「数学と自然科学について」を行いました。 京都府立洛西高等学校での洛西サイエンスチャレンジ講座は洛西高校学校理系発展クラス(7,8組)を対象とした講座で、昨年に続き今回が2回目です。 高校2年生約40名2クラスを対象に午前と午後の2回にわたり講座を行いました。 以下は講座を受講した生徒の感想です:

ずっと習ってきた数学を実際に応用して使ってみて、数学ってすごいなと思った。

本番と練習で予測して行うところが社会で行われていることとなんだと感じたし、本当にできるものだなと驚いた。

班の人が具体的に書いてくれたので、数値のミスなどの指摘くらいしかできなかったけれど、立式の手順だったり二次関数の特徴の復習だったりが分かった。

こういう実習をやってみると、数学だったり、物理だったりの楽しさが分かるし、勉強にも身が入る。

今は三次関数なるものをちょうどやっているし、今回の体験を生かして、具体的にイメージしながら知識を深めていければいいなと思った。

"チャレンジ"という感じで、強制的ではなく、とても楽しかったです。

初めは何から始めていいか分からなかったけど、できることからグループで考え始めることができてよかった。

次に何をしたらいいのか分からなくなったとき、4人でアイデアを出し合って意見することができたので作業をどんどん進められたのでよかった。

最後の微調整も4人で協力して鉄球をペットボトルに入れるようがんばった。

1時間がんばって鉄球をペットボトルの中に入れることができたのでとても嬉しかったし、楽しかった。

これから、今回やったグループで協力する、自分の意見を他者に伝える。他者の意見を聞くなどのことを活かして身に付けていくことができたらいいなと思います。

球をペットボトルの中に入れることができなかった。

しかし、それまでの過程が大事なのではないかなあと思った。

今回は数学の基礎的な知識が必要なのだと思った。

何事にも基礎がもととなり、それが発展しているのと思った。

また基礎的知識だけでなく、班のメンバーと分担して"one team"となって協力することも大切だと分かった。

今回で、これからの社会に必要になってくる基礎的知識や協力が必要だと思った。

見えないところを、計算して推測することはとてもすごいと思ったし、おもしろいと思った。

グループで分かれて、自分たちで実験する時、いつもは結果までのやり方などを知った状態でやるので、作業みたいな感じだったけど、

今回は、自分たちでどうやったらその結果にたどりつくのかということを考えないといけなかったので、自分の頭で考えることができたなと思いました。

最終的にペットボトルに鉄球を入れることはできなかったけれど、みんなで役割分担をしてできたのでよかったです。

最後の先生のお話を聞いて、数学を勉強する意味が少し分かった気がするし、冬休みの間に苦手な教科の基礎をしっかりかためて、3学期に挑みたいなと思いました。

今回、実験を通じて数学をまなぶという、普段あまり取り組まないような事をして、こんな身近に数学を使えるところがあるんだなと感心しました。

鉄球をペットボトルに入れるという難しそうな事でも数学を使うことで、できたりして、すごいなと思います。

『基礎・基本なくして応用なし』という事は、本当にそうだと思った。みんなで力をあわせて、意見を出しあい予測することで、入った時、達成感を感じました。

これからの勉強でも、その気持ちを忘れずに取り組んでいきたいです。

僕は今回の実験でとても楽しいと感じることができました。課題を出されたときは全くやりかたの見当もつかずできないと思いました。

しかし、グループのみんなと意見を出し合うことで、すこしずつ答えを導きだしていきました。そして、すこしずつ、自分の頭で理解していくと、とてもおもしろくなりました。試行錯誤を繰り返す中で

どうしたらいいのかいろいろな方法を見つけるのもとてもわくわくしました。全体に1人でこの課題をしたらできないと思います。グループになったからこそこの課題は解けたんだと思います。

基礎なくして応用なしという先生の言葉に、たしかにそうだなあと共感しました。これからしっかり基礎から勉強していこうと思いました。

今までの数学では、もとから必要なものは全て示されていたが、今回は、今までなら示されていたような数値を自ら求めことが必要とされた。

この点で、生きた数学に触れているように感じた。数学を活かした仕事に就くとなると、こういった生きた数学になれておかないといけない。

きれいな数字が出ない数学は、新しいものを探っているようで楽しかった。

数学を仕事にする人もいれば、趣味とする人もいる。

数学は、役に立たせることも楽しませることもできるということだ。

学問として数学はその両方になる力があるのではないだろうか。

現在では研究チームに数学者が入るように、様々なところで活躍できるものが数学者だと分かった。

数学自体はどの分野にも応用できるものだと思う。

その、世にあふれる数学をうまく活用できるように、高校数学を疎かにせず、勉強に励んでいきたい。

平成30年度洛西サイエンスチャレンジ講座

「高大連携によるアクティブ・ラーニング教材の推進事業」

京都教育大学 平成30年度教育研究改革・改善プロジェクト経費「高大連携によるアクティブ・ラーニング教材の推進事業」 の支援の下、平成30年12月17日に京都府立洛西高等学校にて、 洛西サイエンスチャレンジ講座「斜方投射を考察する」を行いました。 京都府立洛西高等学校での洛西サイエンスチャレンジ講座は洛西高校学校理系2クラスを対象とした講座です。 高校2年生約40名2クラスを対象に午前と午後の2回にわたり講座を行いました。 以下は講座を受講した生徒の感想です:

始めやる内容を聞いた時、物理をやるんじゃないかと思って、生物をやっていた僕には意味が無いんじゃないだろうかと思っていたのですが、いざ始まってみると、物理が関係なくて、数学の知識だけで解けるんじゃないかと気付いた時は、

感動にも似た驚きを感じました。自分で長さを測って、それを図に式にあてはめて解いていくことが初めての経験だったし楽しかったです。

今まで数学は普段の日常生活に使うことなんてほぼないのにってずっとどこかで思っていた。ある程度計算ができたらいいって。でも今日のサイエンスチャレンジの取り組みで、今まで生活の中で使うことのないって思っていた

2次関数が必要になって、こんな使い方もあるんやって知った。見方や使い方を数学の授業でやったことだけじゃなくて、少し変えてみればこういうことが求められるんやってことを知っておもしろかった。

でもこうやって応用的な使い方ができるには深尾先生が言っておられたように基礎をしっかりとできるようにならないといけない。受験でどうしても必要になるからってことだけで今まで勉強してきたけど、これからは応用して数学を使えるためにも

基礎学力をつけるってことも思いながら勉強しようかなって思った。

班のメンバーで考えを出しあって、こうじゃない、ああじゃないとたくさん言いあったりして、最後の本番5回のうち2回ペットボトルに入れられた時はとてもうれしかったです。

どこの長さをはかったら良いのか、どう飛ばしたらいいのかを考えるときに、1人だと分からないことも、4人いるとたくさんの考えが出てきました。

そして、自分の思った考えをみんなと共有しようとすると、うまく言葉が出なかったりして伝わらなかったりしたのを伝えるのも難しかったです。

大学生の方々にやさしく教えていただいたりしてとても楽しかったです。

自分は教科で一番数学が好きで、とても興味深かった。もちろん、自分一人ではできないので仲間と協力して案を出したりするのがとてもおもしろかったし、最終的には誤差はあったものの、

ペットボトルの中にいれることができたのでとてもよかった。今回は自然と結びつけて数学の楽しさ、今、数学を勉強する意味等が知れた。また、『基礎がなければ応用なし』という言葉を聞き、確かにそうだなと思いつつ、

見直す機会になりました。勉強のモチベーション、楽しさを教えて下さりありがとうございました。

グループで考えることによって、自分一人では出てこないような考え方が出てきたり、協力して考えることができてよかったです。斜方投射という言葉に物理とかの公式を使わなければ、考えることが出来ないものなのかなと思っていましたが、

2次関数を使って数学だけで考えることができることに驚きました。使ったことのない電卓とかも使って、連立方程式とかまで解けることにすごく感動しました。

ペットボトルへは1回で入らなかったけれど、4回目で入れることができて、ほんとうに計算だけで入れることができるのか...と思い感動しました。