はじめに

バスケットボール競技規則は公益財団法人日本バスケットボール協会が発行しており、

国内の様々な大会がこの競技規則に則って行われています。基本的には国際バスケットボール連盟が発行する国際ルールの日本語訳となっています。

ここでは、過去の競技規則で興味深い点や、競技規則において解釈に誤解が生じそうな箇所についての自分自身の覚え書きをまとめています。

私自身は日本公認審判員ですが、その技量はまだまだ未熟です。覚え書きの中で不正確なものがある可能性が十分あることをあらかじめご了承下さい。

青字は競技規則からの引用箇所です。それ以外の文章には私の解釈が含まれます。

トラベリングに対する一考察

第25条 トラベリング

25-1 定義

25-1-1 トラベリングとは、コート上でライブのボールを持ったまま、片足または両足を方向に関係なく、

本項に定められた範囲を超えて移動させることである。

25-1-2 ピボットとは、コート上でライブのボールを持ったプレーヤーが、片方の足(ピボットフット)はフロアと

の接点を変えずに、もう片方の足で何回でもどの方向にでもステップを踏むことができることである。

例えば「2022 バスケットボール競技規則」には上記のように規定されている。

0ステップが導入されて以来トラベリングについてはかなりルーズな印象を受けるかもしれないが、0ステップを適応する場合、適応しない場合ともに競技規則やプレーコーリング・ガイドラインには厳密に定義が書かれている。

私自身はトラベリングについては他の審判の方々よりもより細かく見てしまうことが多く、ピボットフットの些細なずれなども気になるほうである。

一方で、トラベリングのバイオレーションについて1つの考察を述べておき、これまでの競技規則を振り返るきっかけに作りを行っておく。

そもそもトラベリングとは「travelling」=「旅行、旅行する、伝える、移動する、移行する」のとおり、場所を旅行する・移動することに対する制限である。

歴史的にはドリブル以外、ボールをトラベルさせる方法は全て制限されていたところから始まっているのではないか(要調査)。

バスケットボールの技術の進歩によってより速く移動する事が可能になってくるにつれて、急に止まることによる弊害、つまり怪我が起こることを防ぐ目的でボールを保持した状態でも2歩まではステップを踏むことが許されたのだと考えられると歴史をよく知る方からうかがったことがある。

極論であるが、ボールの位置が変わらない場合、例えばその場でピボットフットを入れ替えるなどボールがトラベルしていない場合にはバイオレーションとして取り上げなくとも良いという考え方もできなくはない(前述通り私はその考え方に賛成できず、できる限り厳密にピボットフットの入れ替えやずれなどはトラベリングとして取り上げるべきだと考えている)。

そのような考え方も知っておくと、様々な審判の判定に対してその審判はどのような理由からトラベリングでないと判断したかの引き出しが増えることになる。

1981-1984 バスケットボール競技規則におけるトラベリング

第54条にはプログレッシング・ウィズ・ザ・ボールとして次のように規定されている。まず国際競技規則の訳から始まる。

プレイヤーはボールを持ったままどの方向へも次の制限内で進める。

第1項 立ち止まったままボールを受けとったプレイヤーは、どちらの足をピボット・フットとしてピボットしてもよい。

第2項 進行中にボールを受け取る場合またはドリブルを終わってボールを手にとる場合には、止まるまでにまたはボールを手から離すまでに次の2つの足拍子が許される。

第1拍子は次の瞬間に数える。

2015-2017 バスケットボール競技規則から

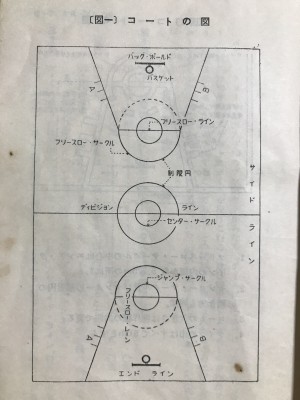

第2条 コート

2.4.7 ノー・チャージ・セミサークル

『(2) ノー・チャージ・セミサークルのラインは, ノー・チャージ・セミサークル・エリアの一部である.』

これによりラインそのもの位置づけとして、

2013-2015ではラインはノー・チャージ・セミサークル・エリアでなかったが、

2015-ではラインはノー・チャージ・セミサークル・エリアの一部であることに変更となった。

この変更により、第33条 からだの触れあい に関連して33.10の適応範囲が変更となった。

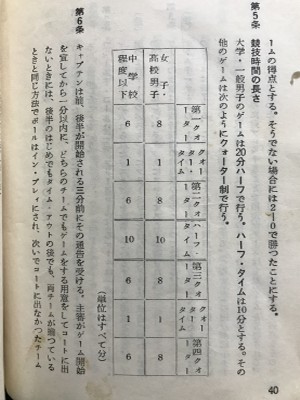

FIBAはOfficial Basketball Rules - Summary of changes 2014で図

をつけて解説している。FIBAの解釈に従えば、

『33.10 (d) その触れ合いが怒ったときに,

その攻撃側プレイヤーに突き当てられた防御側のプレイヤーの片足あるいは両足がノー・チャージ・セミサークル・エリア内の床あるいはノー・チャージ・セミサークルのラインに触れていたこと』

とは防御側のプレイヤーの両足が1番目から3番目の図のような位置にある状況を意味する。

そして4番目の図のような場合

には33.10 ノー・チャージ・セミサークル・エリア の適応から外れることを意味している、つまりチャージングをとってもらえる状況である。

さらに、4番目の図のように両方の足が触れていた状態から防御側のプレイヤーがブロックショット等、ジャンプして空中にいる場合

(この場合は第11条 プレイヤーと審判の位置 )にもノー・チャージ・セミサークル・エリアの適応から外れる

(競技規則 p.205, l.-1『防御側プレイヤーがジャンプして空中にいるときは, 防御側プレイヤーの位置は, ジャンプする前に触れていた床の位置によって決められる.』)。

補足として、よく誤解されているが、たとえ上の1番目から3番目の図のように防御側プレイヤーが位置していたところで

攻撃側プレイヤーとの接触があったとしても絶対にチャージングにはならないという事ではない。33.10の(a)から(d)に適応要件があるように、33.10 ノー・チャージ・セミサークル・エリアの適応は

『バスケットに向かってペネトレイションした攻撃側プレイヤーが正当な防御の位置を占めた防御側のプレイヤーのトルソー(胴体)に突き当たったとしても・・・』とあり、

『攻撃側プレイヤーが, 手, 腕, 足, 脚, そのほかの体の一部を不当に使って触れ合いを起こした場合には, この規則は適応されず, 通常の規則にしたがって判定がくだされる.』とあるので、

端的に言えば1番目の図の位置にいる防御側のプレイヤーに、

ノー・チャージ・セミサークル・エリアの外側にいる攻撃側のプレイヤーが無理矢理に手や腕を使って押しのけて防御側プレイヤーを倒した後、パワードリブル等で

ノー・チャージ・セミサークル・エリアに進入すればチャージングの対象となるということである(競技規則にはペントレイションの定義が見当たらないので、

どのようなプレイがペネトレイションでどのようなプレイがペネトレイションではないか、その解釈には審判自身の判断の余地があると思われる。

[例1 空中での接触1] ノー・チャージ・セミサークル・エリアの外側にいる攻撃側プレイヤーA1がレイアップシュートでゴールに向かうとき、 防御側のプレイヤーB1は4番目の図のように両方の足が触れていた状態で正当な防御の位置をA1に対して占めていたとする。 B1はブロックショットのため空中に向かってB1自身のシリンダー内でジャンプし、 その空中でA1とB1のトルソーが接触した。この場合、A1のプレイはチャージングの対象となる。 つまり「チャージング」or「ノーコール」or「ブロッキング」の3つの場合が起こりうる。

[例2 空中での接触2] ノー・チャージ・セミサークル・エリアの外側にいる攻撃側プレイヤーA1がレイアップシュートでゴールに向かうとき 防御側のプレイヤーB1は4番目の図のように両方の足が触れていた状態で正当な防御の位置をA1に対して占めていたとする。 B1はブロックショットのため空中に向かってB1自身のシリンダー内でジャンプし、空中でA1とB1のトルソーが接触した。しかし、B1はジャンプの際、左足を2番目の図のように ノー・チャージ・セミサークルのラインを踏んでジャンプした。 この場合、A1がノー・チャージ・セミサークル・エリアの外側からボールを持ったままレイアップシュートの踏みきりでジャンプしていればA1のプレイはチャージングの対象とはならない。 つまり攻撃側プレーヤーが正当なプレーをしている限りにおいては「ノーコール」or「ブロッキング」の2つの場合が起こりうる。

[例3 攻撃側プレイヤーがはじめからサークル内にいる場合] ノー・チャージ・セミサークルのラインを踏んでいる攻撃側プレイヤーA1に対して 防御側のプレイヤーB1は1番目の図のように両方の足がノー・チャージ・セミサークル・エリアに触れていた状態で正当な防御の位置をA1に対して占めて対峙していたとする。 A1はゴールへ向かうパワードリブルにより、A1とB1とトルソーが接触した。この場合、A1は33.10の(a)の条件を満たしておらず A1のプレイはチャージングの対象となる (競技規則 p.205, l.-9『ノー・チャージ・セミサークルのラインはノー・チャージ・セミサークル・エリアの一部であることになったので, 攻撃側プレイヤーがノー・チャージ・セミサークルのラインを踏んでジャンプした場合には, この規則は適応されない(第33条33.10-(1)) 』とある。 この点は2013- バスケットボール競技規則 からの変更点である。実際、2013-2015 競技規則ではp.185, l.11に 『また, 攻撃側プレイヤーのペネトレイションがノー・チャージ・セミサークルの外側から始まっていれば, ノー・チャージ・セミサークルのラインを踏んで(踏み越すのではない)ジャンプしても, 「ジャンプしてノー・チャージ・セミサークルのラインを横切った」と解釈されるべきである』とあったので今回の改訂は大幅な改訂である)。

第28条 8秒ルール ならびに 第30条 ボールをバック・コートに返すこと

28.1 8秒の制限

『28.1.2 ボールがフロント・コートに進められたとは次のときをいう.

(1) どのプレイヤーにもコントロールされていないボール(パスやファンブルされたボールなど)がフロント・コートに触れたとき

(2) ボールが、両足が完全にフロント・コートに触れたフロント・コートにいるそのチームのプレイヤー(攻撃側プレイヤー)に触れたとき

(3) ボールがフロント・コートに触れている相手チームのプレイヤー(防御側プレイヤー)に触れたとき

(4) ボールがフロント・コートに触れている審判に触れたとき

(5) ドリブルでボールをバック・コートからフロント・コートに進めようとしているときは, ドリブラーの両足とボールが完全にフロント・コートに触れたとき』

30.1 ボールをバック・コートに返すことの制限

『30.1.1 1チームが「フロント・コートでボールをコントロールしている」とは次のときをいう.

(1) 両足がフロント・コートに触れたそのチームのプレイヤーがボールを持っているかフロント・コートでドリブルしているとき

(2) そのチームのフロント・コートにいるプレイヤーどうしの間でボールをパスしているとき』

『30.1.2 チームが「規則に違反してボールをバック・コートに返す」とは, 次の(a)~(c)のすべてに当てはまる場合をいう.

(a) チームがフロント・コートでボールをコントロールしていること

(b) そのチームのプレイヤーがボールにフロント・コートで最後に触れていること

(c) ボールをコントロールしているチームのバック・コートに触れているプレイヤーが, そのボールに最初に触れること あるいはそのボールがバック・コートに触れたのち, ボールをコントロールしている

チームのプレイヤーが最初にふれること』

今回の改訂では「チームがフロント・コートにボールを進めること」と「チームがフロント・コートでボールをコントロールしていること」が明確に分けられたとある(競技規則 p.201, l.5)

(読んでいても明確だとは感じないが)。

大切なことは「8秒のカウントはリセットされたがボールをバック・コートに返すヴァイオレーションいわゆる

バックパスにはならない」という状況をより明確にしたということである。

30.1.1 の(1) 『両足がフロント・コートに触れたそのチームのプレイヤーがボールを持っているかフロント・コートでドリブルしているとき』という文章が重要である。

持っているかドリブルしているときとあるので、攻撃側プレイヤーにただ当たっただけだとか、攻撃側プレイヤーがタップしただけというのはフロント・コートのプレイヤーに触れてはいるが持っていない、つまり

「チームがフロント・コートにボールが進められた」が「チームはフロント・コートでボールをコントロールしてはいない」という状況を意味している。

[例1] 攻撃側チームがバック・コート内でボールをコントロール(持っているかドリブル)している。バック・コートにいる攻撃側プレイヤーA1はフロント・コートに両足ともが触れて立っている(センターラインに触れていない)A2に向かってパスをした。 審判のヴィジブル・カウントが8秒になる直前に、このパスされたボールがA2の背中に当たってそのままダイレクトにバック・コートに戻り、そのボールを再びA1がバック・コート内で保持した。 この場合、パスがA2に当たった瞬間に28.1.2(2)の条件を満たすので8秒の制限が終わる。 つまり8秒のヴァイオレーションから解消される。 同時に、パスがA2に当たっただけでは30.1.1(1)を満たさないので、「規則に違反してボールをバック・コートに返す」いわゆるバックパスとなる条件(a)を満たしておらず、つまり一連の流れで一度も Aチームはフロント・コートでボールをコントロールしておらずバックパスのヴァイオレーションもない。 なお、再びボールがA1にコントロールされた所から8秒ルールのカウントが0から開始される。

[例2] 攻撃側チームがバック・コート内でボールをコントロールしている。バック・コートにいる攻撃側プレイヤーA1はフロント・コートに両足ともが触れて立っている(センターラインに触れていない)A2に向かってパスをした。 審判のヴィジブル・カウントが8秒になる直前に、A2はパスされたボールを持たずにはじくことでバック・コートに戻し、そのボールを再びA1がバック・コート内で保持した。 この場合、パスがA2にいわゆるタップにより当たった瞬間に28.1.2(2)の条件を満たすので8秒の制限が終わる。 つまり8秒のヴァイオレーションから解消される。 同時に、A2がタップしただけでは30.1.1(1)を満たさないので、「規則に違反してボールをバック・コートに返す」いわゆるバックパスとなる条件(a)を満たしておらず、つまり一連の流れで一度も Aチームはフロント・コートでボールをコントロールしておらずバックパスのヴァイオレーションもない。

この[例2]では「意図を持ってA2がタップしていればボールをチームでコントロールしているのではないか」と異論がでそうであるが、

現状の競技規則を読む限り

「両足がフロント・コートに触れたそのチームのプレイヤーがボールを持っているかフロント・コートでドリブルしているとき」と書かれているのでタップは

ボールを持ったことにはならないし、ドリブルでもないのでこれに該当しない。

『第13条 ボールの扱い方

ゲーム中, ボールは手で扱わなければならない. プレイヤーは, 規則の定める範囲内であれば, どのような方向へでも, ボールをパスしたり, スローしたり, タップしたり, ころがしたり, あるいはドリブルしたりすることができる.』

とあるのでタップとドリブルは明確に分類されていると解釈できる。

審判にはプレイヤーの意図まで厳密に判断することはできないので

「チームがフロント・コートでボールをコントロールしている」を明確に文章化したことについては評価できる。

しかし、実際の試合中に「両足がフロント・コートに触れた攻撃側チームのプレイヤーがボールをタップで味方プレイヤーに渡した」としても

審判に「今のプレイはチームがフロント・コートでボールをコントロールしている」と判断されて、バックパスのヴァイオレーション

を宣告された場合に、攻撃側チームが反論することは難しい。

その場でルールブックを振りかざして説明しても無意味で、むしろ審判の心象をそこね不利である。

つまり、このルールの隙間をついたプレイを意図して使うことはあまりお勧めできない。攻撃側チームならば審判の解釈に左右されるようなプレイを積極的にすべきではなく、

防御側チームも、たとえバックパスをとってもらえなかったとしてもルール上はレギュラーであるという事実を知ってプレイすべきである。今後、「タップもチームのコントロールである」などの規則変更はあるかもしれない。

なお、「8秒のカウントはリセットされるがバックパスは起こっていない」という状況は前回までの競技規則でも起こりえた事象である。例えばバック・コートにいる攻撃側プレイヤーA1とA2がセンターラインの手前でとどまり、

ボールをフロント・コートに弾ませてパスをしあう状況ではボールがフロント・コートに弾んだ瞬間に28.1(1)を満たすので「ボールがフロント・コートに進められた」ことになるが

「チームはフロント・コートでボールをコントロール」はしておらずバックパスにもならない。

補足として、よく誤解されているが、30.1.2の後半『ただし, 自チームのフロント・コート(相手チームのバック・コート)からジャンプして空中にいる間にボールをあらたにチーム・コントロールしたプレイヤーがそのボールを持ったまま自チームのバック・コートに着地した場合は, ボールをバック・コートに返すことの制限は適応されない.』

がある。

これはパスカットなど、チーム・コントロールが変わった場合のみに適応されるので、同じチーム間のパスでおこる状況を指していない点に注意したい。

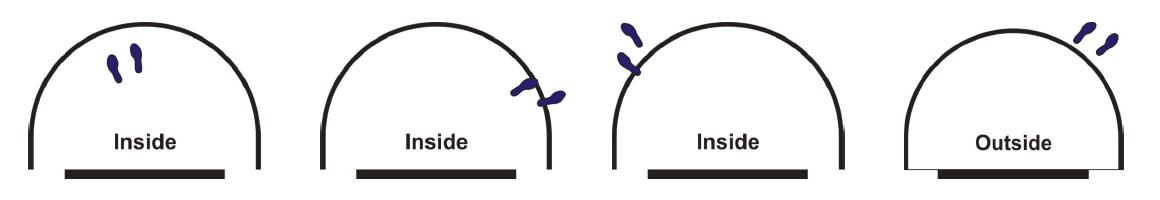

1957-1960(昭和32年-昭和35年) バスケットボール競技規則から

第5条 競技時間の長さ

『大学・一般男子のゲームは20分ハーフで行う。ハーフ・タイムは10分とする。その他のゲームは次のようにクォーター制で行う。』

この後に各カテゴリの試合時間が書かれたテーブルが挟み込まれている(下の写真)。現在、主流になっているクォーター制は当時にも存在していたことが分かった。